Do, 13.05.2021 — Roland Wengenmayr

Der globale Energieverbrauch - derzeit zu 85 % aus fossilen Energieträgern gedeckt - wird trotz verschiedenster Sparmaßnahmen bei wachsender Erdbevölkerung weiter ansteigen. Ein Umstieg auf ein neues Energiesystem ist vor allem auf Grund des Klimawandels, aber auch wegen der limitierten Brennstoff-Ressourcen und der politischen Abhängigkeiten unabdingbar. Mit einer Nutzung der Kernfusion, d.i. der Quelle, aus der die Sonne ihre Energie speist, könnte die Menschheit eine fast unerschöpfliche Energiequelle erschließen, die keine gefährliche Treibhausgase freisetzt. Der Physiker und Wissenschaftsjournalist DI Roland Wengenmayr gibt einen Überblick über die Grundlagen der Kernfusion und den Status der Kernfusionsforschung.*

Der globale Energieverbrauch - derzeit zu 85 % aus fossilen Energieträgern gedeckt - wird trotz verschiedenster Sparmaßnahmen bei wachsender Erdbevölkerung weiter ansteigen. Ein Umstieg auf ein neues Energiesystem ist vor allem auf Grund des Klimawandels, aber auch wegen der limitierten Brennstoff-Ressourcen und der politischen Abhängigkeiten unabdingbar. Mit einer Nutzung der Kernfusion, d.i. der Quelle, aus der die Sonne ihre Energie speist, könnte die Menschheit eine fast unerschöpfliche Energiequelle erschließen, die keine gefährliche Treibhausgase freisetzt. Der Physiker und Wissenschaftsjournalist DI Roland Wengenmayr gibt einen Überblick über die Grundlagen der Kernfusion und den Status der Kernfusionsforschung.*

Ohne Sonne gibt es kein Leben – das wussten schon unsere Vorfahren. Für die antiken Griechen schwang sich morgens ihr Gott Helios auf seinen Sonnenwagen, um für Licht und Wärme zu sorgen. Doch was lässt nun wirklich das Sonnenfeuer scheinbar ewig brennen? Darüber zerbrachen sich lange die klügsten Denker vergeblich den Kopf. 1852 kam Hermann von Helmholtz zu dem entsetzlichen Schluss, dass die Sonne schon nach 3021 Jahren ausgebrannt sein müsse. Dabei ging der berühmte Physiker von der Knallgasreaktion als Energiequelle aus, in der Wasserstoff chemisch mit Sauerstoff zu Wasser verbrennt. Erst 1938 löste der deutsch-amerikanische Physiker und spätere Nobelpreisträger Hans Bethe das Rätsel: Nicht chemische Verbrennungsprozesse sind die Quelle solarer Glut, sondern die Verschmelzung von Atomkernen – und zwar überwiegend von Wasserstoffkernen zu Heliumkernen. Abbildung 1.

|

Abbildung 1: Die Energieproduktion der Sonne erfolgt aus der Verschmelzung von Atomkernen. © SOHO-Collaboration, ESA & NASA |

Diese Kernfusion setzt pro beteiligtem Wasserstoffatom rund vier Millionen mal mehr Energie frei als die Knallgasreaktion. Dank dieser enormen Effizienz wird die Sonne mit ihrem Brennstoffvorrat zum Glück noch weitere 4,5 Milliarden Jahre auskommen.

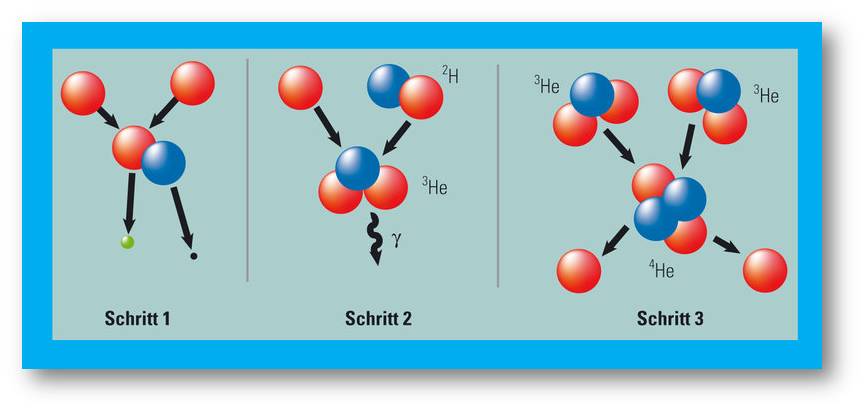

In ihrem Inneren laufen mehrere Fusionsreaktionen des leichten Wasserstoffs ab. Dabei dominiert eine Reaktion, die als „Proton-Proton-Reaktion 1“ bezeichnet wird (Abbildung 2): Vier Wasserstoff-Atomkerne, also Protonen, verschmelzen über Zwischenschritte zu einem Heliumkern aus zwei Protonen und zwei Neutronen. Die Neutronen entstehen aus Protonen. Dabei tragen Positronen, die Antimaterie-Gegenspieler der Elektronen, die überschüssige positive elektrische Ladung davon.

|

Abbildung 2: Die "Proton-Proton-Reaktion 1" in der Sonne. (Protonen: rot, Neutronen: blau).© R. Wengenmayr / CC BY-NC-SA 4.0 |

Diese Verschmelzungsreaktion braucht allerdings enorme Temperaturen. Für die Sonne kein Problem: In ihrem Zentrum herrschen etwa 15 Millionen Kelvin. Dabei trennen sich die Kerne der leichten Atome völlig von ihren Elektronen. Sie formen ein heißes Gas aus elektrisch geladenen Teilchen, ein Plasma. Zudem existiert im Sonneninneren aufgrund der gewaltigen Gravitation ein enormer Druck: Umgerechnet 200 Milliarden Erdatmosphären pressen das Plasma so zusammen, dass ein Kubikzentimeter davon auf der Erde fast so viel wiegen würde wie 20 gleich große Würfel aus Eisen.

Nur unter so extremen Bedingungen überwinden die Protonen ihren Widerstand gegen die Fusionshochzeit. Normalerweise stoßen sie sich nämlich wegen ihrer gleichen elektrischen Ladung gegenseitig stark ab. Doch im heißen Sonneninneren flitzen die Protonen so schnell umher, dass sie trotzdem kollidieren können – Wärme ist in der Mikrowelt nichts anderes als Bewegungsenergie. Sie nähern sich dabei bis auf 10–15 Meter an (d.i. ein Femtometer oder ein Billionstel von einem Millimeter), und an diesem „Umschlagspunkt“ beginnt die Kernkraft zu dominieren. Diese stärkste Kraft der Physik hat zwar nur eine geringe Reichweite, übertrifft innerhalb dieser jedoch die elektrische Kraft. Die Kernkraft kann deshalb auch die widerspenstigen Protonen zu Atomkernen verbinden; ohne sie gäbe es also weder Atome noch uns. Die Dichte des gepressten Sonnenplasmas sorgt überdies für ausreichend viele Zusammenstöße und hält so den solaren Fusionsofen warm.

In der griechischen Mythologie stahl ein gewisser Prometheus das Feuer von Helios’ Sonnenwagen, um es den Menschen zu schenken. Zu den modernen Nachfahren des Prometheus gehören Forscher wie der inzwischen verstorbene Lyman Spitzer. In einem Vortrag am 11. Mai 1951 umriss der amerikanische Astrononom von der Princeton University, wie sich das Sonnenfeuer auf die Erde holen ließe. Er hatte die entscheidende Idee, wie man das viele Millionen Grad heiße Plasma auf der Erde so einschließen kann, dass darin eine kontrollierte Kernfusion möglich wird. Denn der Kontakt mit einer materiellen Gefäßwand wäre fatal: Das Plasma würde schlagartig auskühlen und die empfindliche Fusionsreaktion sofort erfrieren. Spitzer schlug vor, das Plasma in einem magnetischen Käfig schweben zu lassen. Da Plasma aus elektrisch geladenen Teilchen besteht, ist das möglich, denn Magnetfelder üben auf elektrische Ladungen Kraft aus. Damit skizzierte Spitzer das Grundprinzip zukünftiger Fusionsreaktoren. Magnetische Kräfte haben allerdings den Nachteil, dass sie ziemlich schwach sind. Sie können nur ein extrem dünnes Plasma gefangen halten, etwa 250.000-fach dünner als Luft auf Meereshöhe. Deswegen wird das heiße Plasma auch in großen Reaktoren nie mehr Druck aufbauen als Luft in einem Fahrradreifen. So einfach lässt sich die Sonne also nicht kopieren.

Angeheizte Wasserstoffkerne

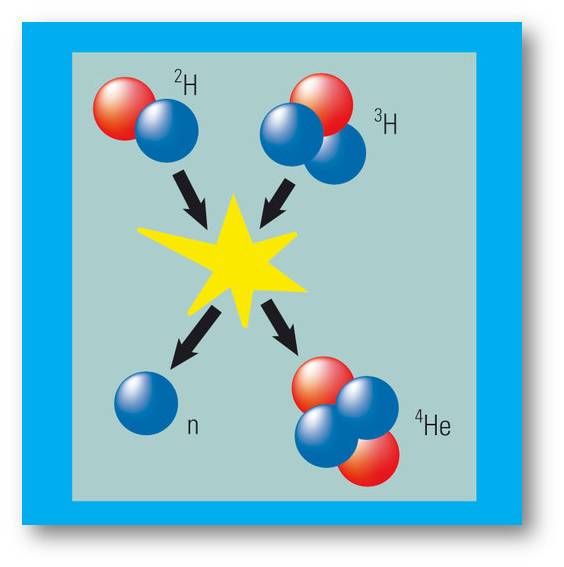

Das gilt auch für die Fusionsreaktion. In einem künstlichen Reaktor würde die solare Proton-Proton-Reaktion viel zu langsam ablaufen. Aber zum Glück erlaubt die Natur alternative Fusionsreaktionen, und eine davon eignet sich besonders gut für den technischen Einsatz. Damit gelang es Plasmaphysikern bereits in den 1990er-Jahren, die kontrollierte Kernfusion anlaufen zu lassen, und zwar an der europäischen Forschungsanlage JET, Joint European Torus, im englischen Abingdon und am Tokamak Fusion Test Reactor (TFTR) der amerikanischen Princeton University. Diese alternative Fusionsreaktion braucht zwei Arten von schwerem Wasserstoff als Brennstoffkomponenten: das ist das Wasserstoffisotop Deuterium, dessen Kern neben dem Proton ein Neutron enthält, und das noch schwerere Tritium mit einem Kern aus einem Proton und zwei Neutronen. Je ein Deuterium- und ein Tritiumkern verschmelzen zu einem Heliumkern (Abbildung 3).

|

Abbildung 3: Im Fusionsreaktor verschmilzt je ein Deuterium-Kern mit einem Tritium-Kern zu einem Heliumkern (Protonen: rot, Neutronen: blau). Dabei wird ein Neutron mit einer Energie von 14,1 Milliarden Elektronenvolt frei. © R. Wengenmayr / CC BY-NC-SA 4.0 |

Allerdings funktioniert das erst oberhalb von 100 Millionen Kelvin, ideal sind 300 Millionen Kelvin. Erst dann sind die schweren Wasserstoffkerne genügend in Fahrt, um effizient zu verschmelzen. Zehn bis zwanzigmal höhere Temperaturen als in der Sonne scheinen ein verrücktes Ziel zu sein. Doch sie sind in heutigen Plasmaexperimenten längst Routine geworden. Die Forschungsanlage ASDEX Upgrade am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching erreichte schon über 250 Millionen Kelvin.

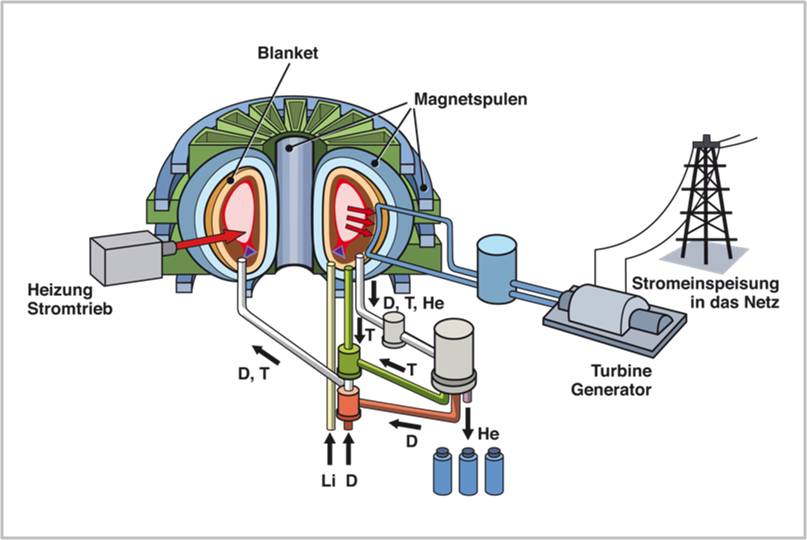

Bei der Fusion von Deuterium mit Tritium bekommt der entstehende Heliumkern rund zwanzig Prozent der freiwerdenden Energie mit. Damit heizt er das von Auskühlung bedrohte Plasma nach. Die restlichen achtzig Prozent der Fusionsenergie trägt das Neutron davon. Als elektrisch neutrales Teilchen entkommt es dem Magnetkäfig und trifft auf die Wand des Reaktorgefäßes. In einem zukünftigen Kraftwerk werden die Neutronen dort den überwiegenden Teil der Fusionswärme auf ein Kühlmittel übertragen, zum Beispiel Wasser oder Helium. Das befördert die Wärmenergie dann zu einer Turbinenanlage mit elektrischen Generatoren, genau wie bei konventionellen Kraftwerken (Abbildung 4).

|

Abbildung 4: Fusionskraftwerk © MPI für Plasmaphysik / CC BY-NC-ND 4.0 |

Die Energie des Neutrons entspricht 14,1 Millionen Elektronenvolt oder umgerechnet 2,3 x 10–12 Joule. Dieser scheinbar winzige Wert ist im Vergleich zur chemischen Verbrennung gigantisch: Ein Gramm Brennstoff kann in einem Fusionsreaktor rund 90 Megawattstunden Wärmeenergie produzieren. Dafür muss man acht Tonnen Erdöl oder elf Tonnen Kohle verfeuern.

Aber nicht nur die winzigen Brennstoffmengen wären ein Vorteil der Kernfusion: Sie setzt vor allem kein Klima schädigendes Kohlenstoffdioxid frei. Und ihre „Asche“ ist nur ungefährliches Helium.

Das Neutron hat aber noch eine Aufgabe: Es soll in der Wand des Reaktorgefäßes die zweite Brennstoffkomponente Tritium erbrüten. Tritium ist radioaktiv mit einer Halbwertszeit von 12,3 Jahren. Deshalb soll es der zukünftige Fusionsreaktor in einem geschlossenen Kreislauf herstellen und gleich wieder verbrauchen. Der „Rohstoff“ für das Tritium ist Lithium. Dieses dritte Element im Periodensystem und leichteste aller Metalle wird in die Reaktorwand eingebracht. Trifft dort ein Neutron den Kern des Lithium-6-Isotops, dann zerfällt dieser zu einem Heliumkern und dem erwünschten Tritiumkern.

Wettrennen um das beste Konzept

|

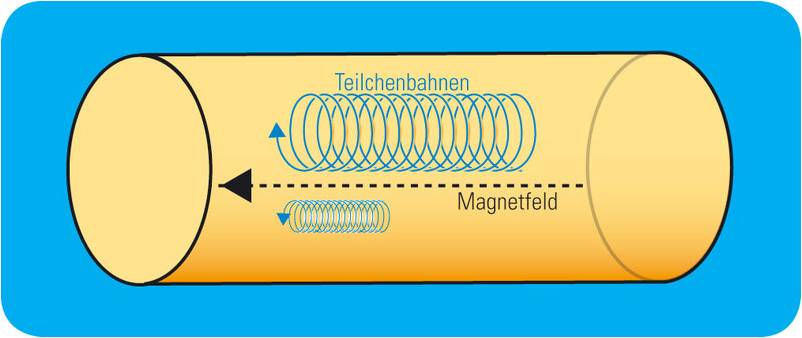

Abbildung 5: Die elektrisch geladenen Teilchen des Plasmas bewegen sich entlang der Magnetfeldlinien (schwarzer Pfeil) auf Spiralbahnen.; Der Radius der Spirale hängt von der Masse der Teilchen ab: Die schwereren Protonen umschreiben größere Spiralen als die Elektronen.© R. Wengenmayr / CC BY-NC-SA 4.0 |

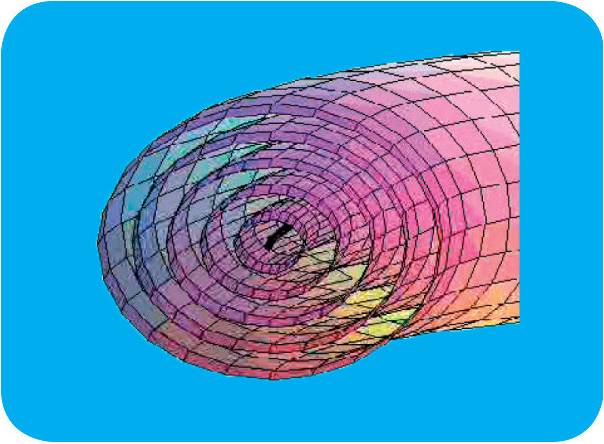

Die große Herausforderung ist ein effizienter magnetischer Einschluss des aus den beiden Wasserstoffsorten Deuterium und Tritium bestehenden Plasmas. Beim Bau des Magnetfeldkäfigs für das Plasma nutzen die Fusionsforscher aus, dass die geladenen Plasmateilchen – die Protonen und Elektronen – von elektromagnetischen Kräften auf Spiralbahnen um die magnetischen Feldlinien gezwungen werden (Abbildung 5). Von einem geeignet geformten Magnetfeld wie auf Schienen geführt, können die Teilchen so von den Wänden des Plasmagefäßes ferngehalten werden. Für einen „dichten“ Käfig müssen die Feldlinien innerhalb des ringförmigen Plasmagefäßes geschlossene, ineinander geschachtelte Flächen aufspannen – wie die ineinander liegenden Jahresringflächen eines Baumstamms (Abbildung 6). Auf diesen Flächen ist der Plasmadruck jeweils konstant, während er von Fläche zu Fläche – vom heißen Zentrum nach außen – abnimmt.

Diese ineinander geschachtelten „Magnetröhren“ würden nun jedoch die Plasmateilchen an ihren Enden verlieren – mitsamt der kostbaren Wärmenergie. Deshalb werden sie zu einem Ring geschlossen. Allerdings wird dadurch das Magnetfeld auf der Innenseite des Rings stärker als auf der Außenseite, weil sich die Feldlinien dort dichter zusammendrängen. In der Folge würde das Plasma nach außen aus dem Ring schleudern. Um das zu verhindern, verdrillen die Physiker das Magnetfeld nochmals in sich.

|

Abbildung 6: Die magnetischen Flächen sind sauber ineinander geschachtelt – wie die Jahresringflächen eines Baumstammes. So werden nach außen weisende Feldkomponenten vermieden, die die Plasmateilchen auf die Wände führen würden. Die hohen Zündtemperaturen wären dann unerreichbar. © MPI für Plasmaphysik / CC BY-NC-ND 4.0 V |

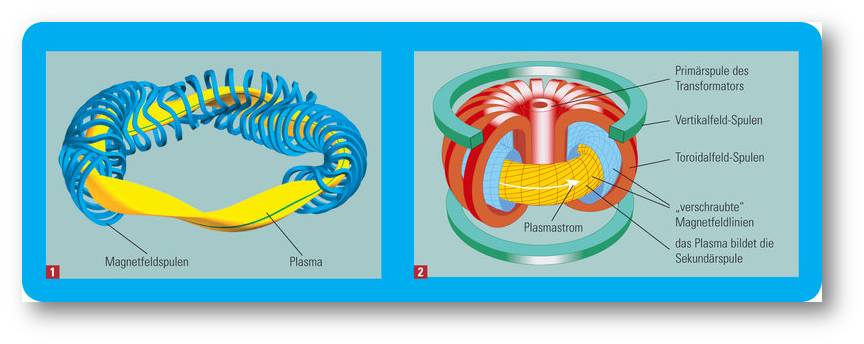

Die Feldlinien schrauben sich um die „Jahresringe“ herum: So führen sie die Plasmateilchen immer wieder vom schwächeren Magnetfeld auf der Ringaußenseite zurück ins dichtere Magnetfeld innen – das Plasma bleibt gefangen. Das erfordert jedoch eine komplizierte Anordnung der Magnetfeldspulen. Die Stellaratoren, die „Sternenmaschinen“ (lat. stella für Stern), an denen die Fusionsforscher in den 1950er- und 1960er-Jahren arbeiteten, scheiterten zunächst daran. Erst heute können Supercomputer die Geometrie der Spulen so genau berechnen, dass der Stellarator wieder im Rennen um das beste Konzept für einen Fusionsreaktor ist (Abbildung 7). Am Teilinstitut Greifswald des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik ging Ende 2015 der Stellarator Wendelstein 7-X in Betrieb. Er soll zeigen, dass Stellaratoren das heiße Plasma zuverlässig einschließen können.

|

Abbildung 7: (links): Stellarator; (rechts): Tokamak. © MPI für Plasmaphysik / CC BY-NC-ND 4.0 |

Die Nase vorn hat derzeit noch ein konkurrierendes Prinzip: der Tokamak (Abbildung 7). Der Name kommt aus dem Russischen „Toriodalnaya kamera s magnetnymi katuschkami“ und bedeutet auf Deutsch „ringförmige Kammer mit magnetischen Spulen“. Während Stellaratoren den Magnetfeldkäfig ausschließlich mit Hilfe äußerer Spulen aufbauen, stellen Tokamaks einen Teil dieses Feldes durch einen im Plasma fließenden elektrischen Strom her. Dieser „verdrillt“ das Magnetfeld, damit es das Plasma wie ein Schlauch zusammenhält. Zudem heizt er das Plasma auf. Der Tokamak ist einfacher aufgebaut als ein Stellarator. Deshalb verhalf er der Fusionsforschung zu hohen Temperaturen im Plasma und schließt es auch gut ein. Als Transformator induziert er im Plasma allerdings nur Strom, solange sich die Stromstärke in seiner Primärspule ändert. Er muss also im Gegensatz zum Stellarator mit Pulsen arbeiten. Für einen Kraftwerksbetrieb ist das nicht sehr praktisch, auch wenn sich ein Puls über Stunden ausdehnen lässt. Deshalb forschen die Plasmaphysiker an einer alternativen Betriebsweise: Zusätzliche elektromagnetische Hochfrequenzfelder sollen das Auf und Ab der Pulse so ausgleichen, dass im Plasma ein Gleichstrom fließt.

Wenig Radioaktivität

Entscheidend ist ein perfekter magnetischer Einschluss, der das heiße Plasma möglichst gut isoliert und nicht auskühlen lässt. Einige wichtige Ideen dazu haben die Garchinger Max-Planck-Wissenschaftler entwickelt. Sie fließen nun ein in den Bau des großen internationalen Forschungsreaktors ITER (lat. „der Weg“), der in Cadarache, Südfrankreich, entsteht. 2025 soll ITER das erste Plasma erzeugen, später „zünden“ und erstmals mehr Fusionsenergie erzeugen als seine Plasmaheizung verbraucht – und zwar zehnmal soviel. Im Anschluss könnte DEMO folgen: Dieser Prototyp eines Kraftwerks soll aus der Fusionswärme bereits elektrischen Strom erzeugen. Ab Mitte dieses Jahrhunderts wären die ersten kommerziellen Fusionskraftwerke möglich. Die Menschheit hätte sich dann eine fast unerschöpfliche Energiequelle erschlossen. Sie könnte den weltweit rasch wachsenden Bedarf an elektrischer Energie decken, ohne gefährliche Treibhausgase freizusetzen. Der Brennstoffvorrat wäre gigantisch, denn schon 0,08 Gramm Deuterium und 0,2 Gramm Lithium würden genügen, um den heutigen Jahresbedarf einer Familie an elektrischem Strom zu erzeugen. Das Deuterium steckt in schwerem Wasser (D2O), das in allen Ozeanen natürlicherweise vorkommt. Lithium ist Bestandteil von Mineralien, die fast überall in der Erdkruste existieren. Die Energieversorgung wäre kein Anlass mehr für geopolitische Konflikte.

Doch jede Form der Energiegewinnung hat ihren Preis: Kernkraftwerke enthalten sehr stark radioaktiv strahlende Brennelemente, der Einsatz fossiler Brennstoffe dreht gefährlich an der Klimaschraube, große Wasserkraftwerke oder Windparks verändern Landschaften. Bei der Kernfusion ist das Innere des Reaktorgefäßes radioaktiv. Die Brennstoffmengen sind jedoch vergleichsweise winzig, und die empfindliche Fusionsreaktion kann nicht „durchgehen“. Sie ist also anders als die Kettenreaktion der Kernspaltung selbstsichernd: Bricht das Magnetfeld zusammen, dann berührt das Plasma die Wand, kühlt schlagartig aus und die Fusionsreaktion stoppt. Die Wand übersteht das aufgrund der geringen Plasmadichte fast ohne Schaden. Der schlimmste denkbare Unfall wäre ein Entweichen des Tritiums aus dem Reaktor. Die Menge wäre zwar sehr klein, doch das schnell zerfallende Tritium kann Krebs verursachen. Diese Möglichkeit eines Unfalls nehmen die Planer eines zukünftigen Kraftwerks sehr ernst, auch wenn seine Folgen nicht im Entferntesten mit einem Kernkraft-GAU zu vergleichen wären. Der jahrelange Neutronenbeschuss wird allerdings einen Teil des Reaktorgefäßes radioaktiv „aktivieren“. Das gilt vor allem für bestimmte Stahllegierungen, in denen Spurenelemente sich in radioaktive Isotope umwandeln. Teile der Reaktorwand müssten einige hundert Jahre lang gelagert werden, bis diese Radioaktivität abgeklungen ist. Dieses Problem will die Forschung durch die Entwicklung neuer Materialien entschärfen. Und dafür hat sie ja noch einige Jahre Zeit.

* Der Artikel ist erstmals unter dem Title: "Wie die Fusionsforschung das Sternenfeuer einfängt . Die Sonne im Tank " in TECHMAX 9 (aktualisiert 07. 2020) der Max-Planck-Gesellschaft erschienen https://www.max-wissen.de/Fachwissen/show/5415 und steht unter einer CC BY-NC-SA 4.0 Lizenz. Der Artikel ist hier ungekürzt wiedergegeben.

Weiterführende Links

Blaupause für ein Fusionskraftwerk - Am 21. März 1991 erzeugte die Experimentieranlage Asdex Upgrade am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching das erste Plasma 18.3.2021. https://www.mpg.de/16606538/30-jahre-asdex-upgrade

Energiequelle Fusion: https://www.ipp.mpg.de/7332/energiequelle

Fusionsreaktor ITER: https://www.iter.org/ ITER construction is underway now. On the ITER site, buildings are rising; abroad, machine and plant components are leaving factories on three continents. In the years ahead, over 4,000 workers will be required for on-site building, assembly and installation activities

Schwerpunkt Energie im ScienceBlog:

Energie zählt im ScienceBlog von Anfang an zu den Hauptthemen und zahlreiche Artikel von Topexperten sind dazu bereits erschienen.Das Spektrum der Artikel reicht dabei vom Urknall bis zur Energiekonversion in Photosynthese und mitochondrialer Atmung, von technischen Anwendungen bis zu rezenten Diskussionen zur Energiewende. Ein repräsentativer Teil dieser Artikel (derzeit sind es 40) ist nun im Themenschwerpunkt Energie zusammengefasst.

- Printer-friendly version

- Log in to post comments

Comments

Quantenmechanik

Kleines Detail am Rande: Die 15 Mio ° im Sonneninneren reichen an und für sich nicht aus, um zwei Kerne verschmelzen zu lassen! Rechnet man die kinietische Energie aus, so findet man schnell, dass sie nircht genügt, um die Abstoßung durch das elektrische Potenzial zu überwinden!

Und doch leuchtet die Sonne?!

Der Grund liegt in der Heisenbergschen Unschärferelation, derzufolge nicht nur der Physiker niemals Position und Impuls eines Teilchens gleichzeitig exakt feststellen kann, sondern auch die Natur selbst: Die Unschärferelation ist eine absolut universelle Gesetzmäßigkeit. Und hier begründet sich der "Tunneleffekt": Dann und wann kann ein Teilchen ein Potenzial überwinden, für das es zu wenig kinietische Energie hat. Es braucht dazu "nur" eine Position "hinter" dem Potenzial einnehmen. Im Klartext: Mitten in den Kern rein, und fertig ist die Fusion.

(Und wen es interessiert: Lyman Spitzer ist der Namensgeber des Spitzer-Weltraumteleskops.)