Fr, 23.05.2014 - 06:36 — Peter Schuster ![]()

Die von Isaac Newton aufgestellten Gesetze beschreiben den Aufbau des Universums aus unbelebter Materie. Lässt sich aber die Entstehung eines Lebewesens, beispielsweise eines Grashalms, aus unbelebter Materie erklären? Kant hat diese Frage verneint. Die modernen molekularen Lebenswissenschaften scheinen jedoch imstande zu sein, die Kluft zwischen unbelebter und lebender Materie zu schließen.

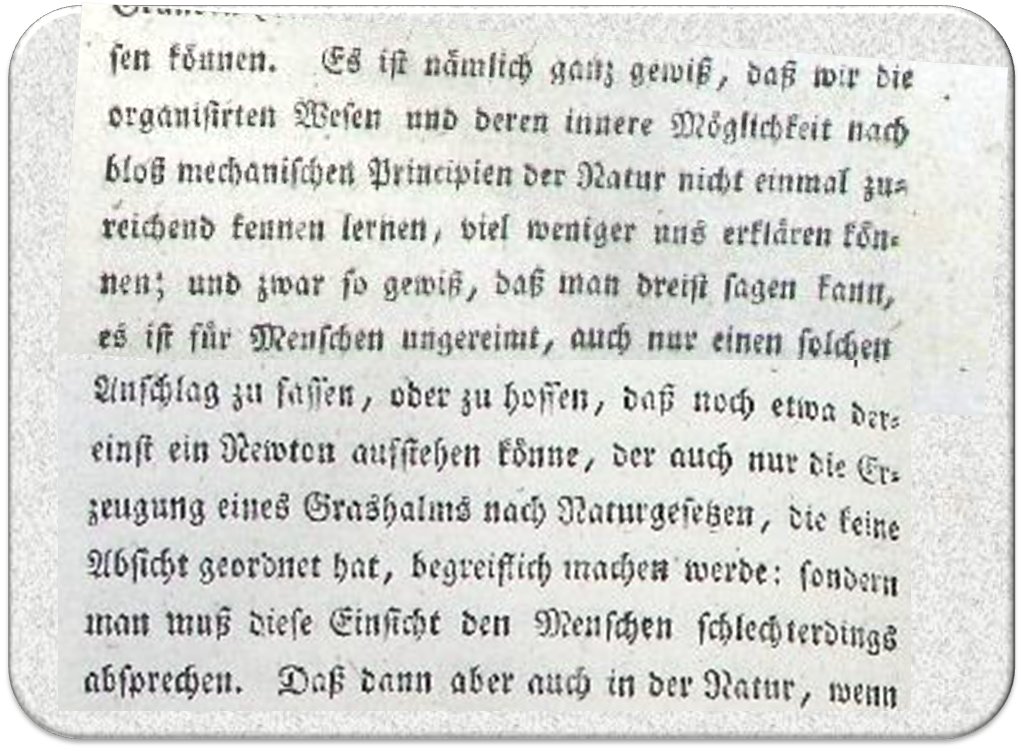

Im Jahr 1790 stellte Immanuel Kant in seiner „Kritik der Urteilskraft“ die berühmte Behauptung auf, dass es wohl nie einen „Newton des Grashalms“ geben werde, weil der menschliche Geist nie fähig sein würde zu erklären, wie Leben aus unbelebter Materie entstehen könne (Originaltext in Abbildung 1).

Abbildung 1. Immanuel Kant: Critik der Urtheilskraft, §75 (Zweyte Auflage, bey F.T.Lagarde, Berlin 1793; Bild: kant.bbaw.de)

Abbildung 1. Immanuel Kant: Critik der Urtheilskraft, §75 (Zweyte Auflage, bey F.T.Lagarde, Berlin 1793; Bild: kant.bbaw.de)

Eben als ein solcher „Newton des Grashalms“ wurde Charles Darwin rund 70 Jahre später von dem deutschen Naturalisten Ernst Haeckel gefeiert. Allerdings teilten die Zeitgenossen Haeckels keineswegs die Begeisterung über Darwin und auch heute ist sie endendwollend, wenn auch die bahnbrechende Rolle von Darwins Untersuchungen keineswegs in Zweifel gezogen wird.

Die amerikanische Physikerin, Molekularbiologin und Philosophin Evelyn Fox Keller meint dazu, daß es einfach falsch ist, Darwin als einen Newton der Biologie zu betrachten: Darwin selbst habe ja systematisch vermieden sich die Frage zu stellen, wie Leben aus unbelebter Materie entstehen könne. Seine natürliche Selektion beginne ja erst mit der Existenz lebender Zellen.

Kants Satz hat eine philosophische Dimension, in welcher das populäre Problem der Entstehung von Leben angesprochen wird - ein Aspekt, der hier nicht weiter verfolgt werden soll. Gleichzeitig wird aber auch eine historische und eine naturwissenschaftlich, technische Seite ersichtlich. Diese lässt sich auf das Problem reduzieren, ein Gebäude der modernen Biologie auf einem gesicherten Fundament von Physik und Chemie und unterstützt durch die Mathematik zu errichten oder - anders ausgedrückt - die Trennung zwischen Physik und Chemie auf der einen Seite und Biologie auf der anderen Seite zu überbrücken. Wie die Beziehung zwischen diesen Fachgebieten im Licht der historischen Entwicklung bis zu den modernen Lebenswissenschaften zu sehen ist, ist Gegenstand des vorliegenden Artikels.

Die Liaison zwischen Mathematik und Physik

markiert den Anfang der Naturwissenschaften in der westlichen Welt – ein Bündnis, das sich als überaus stabil und ungemein erfolgreich erwiesen hat. Zwei populäre Zitate aus der Vergangenheit unterstreichen dies:

Galileo Galilei meinte „Das Buch der Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben und ihre Buchstaben sind Dreiecke, Kreise und andere geometrische Figuren, ohne die es ganz unmöglich ist auch nur einen Satz zu verstehen, ohne die man sich in einem dunklen Labyrinth verliert“[1].

Und Immanuel Kant formulierte „Ich behaupte nur, dass in jeder besonderen Naturlehre nur so viel eigentliche Wissenschaft angetroffen werden könne, als darin Mathematik anzutreffen ist.“ [2] Die Mathematik stellte und stellt von Anfang an die Hilfsmittel zur Verfügung, um physikalische Phänomene quantitativ zu erfassen, die Physik befruchtet seit jeher die Mathematik und lässt aus dieser neue Disziplinen entstehen. Eine Vielzahl neuer und sehr erfolgreicher Entwicklungen in der Mathematik hatte ihren Ursprung in Problemen der Physik, die auf ihre Formalisierung in der Mathematik warteten. Als eindrucksvolles Beispiel dafür steht hier die Differentialgleichung, welche - am Ende des 17. Jahrhunderts von Isaac Newton und Gottfried Leibniz unabhängig entwickelt - zur Grundsäule physikalischer Berechnungen wurde. In der Jetztzeit hat die gegenseitige Befruchtung von Mathematik und Physik zur Dynamischen Systemtheorie und hier insbesondere zur Theorie des Deterministischen Chaos geführt.

Viele andere Beispiele könnten angeführt werden; zu den bestbekannten zählen die Relativitätstheorie und die Quantenmechanik in der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts; ebenso die Theorie der Brownschen Bewegung, der Diffusion und die Entwicklung mathematischer Formalismen zur Beschreibung stochastischer (zeitlich geordneter, zufälliger) Prozesse.

Fazit: Die heutige Mathematik wäre nicht dieselbe, hätte nicht die intensive und fruchtbare gegenseitige Wechselwirkung mit der Physik stattgefunden.

Die Kluft zwischen Biologie und Mathematik

Die Wechselwirkung der Biologie mit der Mathematik ist grundlegend anders als die von Physik und Mathematik und die Entwicklung der wissenschaftlichen Betrachtungsweise verlief anders.

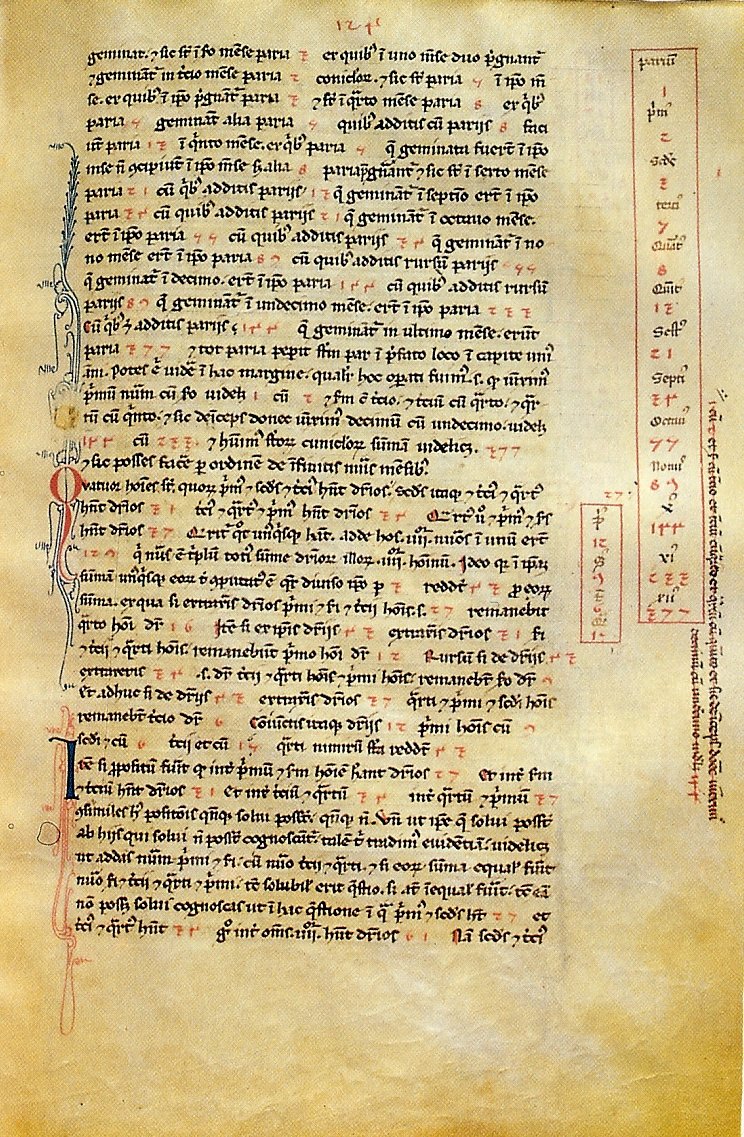

Im Mittelalter waren mathematische Modelle im Bereich der Lebenswissenschaften durchaus bekannt: ein Beispiel ist das im 13. Jahrhundert von Fibonacci erstellte Modell der Vermehrung von Kaninchen (Abbildung 2).

Abbildung 2. „Quot paria coniculorum in uno anno ex uno pario germinentur“. Der italienische Mathematiker Leonardo da Pisa, genannt Fibonacci („filius Bonacij“), beschreibt in seinem Liber abbaci („Buch der Rechenkunst“, ca. 1227) wie viele Kaninchenpaare innerhalb eines Jahres aus einem einzigen Paar entstehen (Voraussetzung: jedes Paar bringt ab dem zweiten Lebensmonat monatlich ein weiteres Paar zur Welt). Bild: Wikipedia

Abbildung 2. „Quot paria coniculorum in uno anno ex uno pario germinentur“. Der italienische Mathematiker Leonardo da Pisa, genannt Fibonacci („filius Bonacij“), beschreibt in seinem Liber abbaci („Buch der Rechenkunst“, ca. 1227) wie viele Kaninchenpaare innerhalb eines Jahres aus einem einzigen Paar entstehen (Voraussetzung: jedes Paar bringt ab dem zweiten Lebensmonat monatlich ein weiteres Paar zur Welt). Bild: Wikipedia

Ein herausragendes Beispiel einer erfolgreichen Abstraktion eigener Beobachtungen und von Beobachtungen, die Andere aufzeichneten, ist das von Charles Darwin aufgestellte Prinzip der Evolution. Das ungemein komplexe Phänomen der Evolution wird hier auf drei essentielle Parameter reduziert: Vermehrung, Variation und Selektion. Allerdings stellt dies Darwin in seinem Buch „Über die Entstehung der Arten“ dar ohne eine einzige mathematische Formel zu gebrauchen. Auch das 125 Jahre später (1984) erschienene Buch „Die Entwicklung der Biologischen Gedankenwelt“ des deutsch-amerikanischen Evolutionsbiologen Ernst Walter Mayr kommt ohne eine mathematische Gleichung aus. Sogar das berühmte Buch „Über Wachstum und Form“ (1917) von D’Arcy Thompson, das als Beginn der mathematischen Biologie angesehen wird, enthält nur sehr wenig Mathematik.

Die offensichtlich zwischen Biologie und Mathematik bestehende Kluft wird auch ersichtlich, wenn man das Zusammenführen von Genetik und Evolutionstheorie betrachtet. Die Gründungsväter der Populationsgenetik – R.A. Fisher, J.B.S. Haldane und S. Write – hatten bereits in den 1920 – 1930er Jahren ein Modell erstellt, das die Darwinsche Selektion und die Mendelsche Genetik in sich vereinte. Es sollte aber noch mehr als 20 Jahre dauern bis ein derartiges vereinigendes Konzept, von experimentell arbeitenden Biologen in Angriff genommen, in eine sogenannte „Synthetische Theorie“ mündete. Diese verzögerte Aufnahme macht den Unterschied zur Physik besonders deutlich: wann immer dort eine neue Theorie am Horizont physikalischen Denkens erscheint, bricht eine Hektik unter allen renommierten, experimentell arbeitenden Gruppen aus, um dieses Konzept zu unterstützen oder zu widerlegen.

Zugegeben, die Dinge in der Biologie erscheinen viel, viel komplexer als in der Physik und darüber hinaus besteht auch begründete Skepsis gegenüber der Theoretischen Biologie in der Vergangenheit.

Warum ist die Theorie in der Physik so erfolgreich?

Ein Grund ist sicherlich die Tatsache, daß Theoretische Physik auf Mathematik wurzelt und auf Fragestellungen präzise Antworten liefert. Experimentalphysik ist erstaunlich erfolgreich darin, Messungen mit hoher Präzision auszuführen, die mit den Vorhersagen der Theorie in Einklang stehen oder diesen auch widersprechen. Der Determinismus – die Vorstellung, daß alle Ereignisse durch Vorbedingungen eindeutig festgelegt sind – hat die frühe Entwicklung der Physik, bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, bestimmt. Als dann unregelmäßige Vorgänge auf atomarem Niveau Eingang ins physikalische Denken fanden, waren die untersuchten Ensembles so groß, dass statistische Betrachtungen kaum eine Rolle spielten.

Im Unterschied zur Physik haben Gesetzmäßigkeiten, die man in der Biologie beobachtet, fast immer einen inhärent statistischen Charakter – die Mendelschen Gesetze der Vererbung sind hier ein prominentes Beispiel. Da mit kleinen Ensembles oder wenigen Objekten gearbeitet wird, die darüber hinaus nicht einheitlich sind, können einzelne Experimente schlecht oder gar nicht reproduzierbar ausfallen.

Experimentell zugängliche Bezugsysteme in der Physik…

Eine mathematische Beschreibung läuft auf eine Reduktion hinaus: eine beobachtete Regularität kann nur dann mathematisch formuliert werden, wenn auf einen Aspekt oder auf nur sehr wenige Aspekte Bezug genommen wird und nur eine kleine Zahl an sonstigen Eigenschaften wichtig genug erscheint, um als Parameter eingeführt zu werden. Die Erstellung eines mathematischen Modells wird enorm erleichtert, wenn ein experimentell zugängliches Bezugsystem mit reduzierter Komplexität existiert.

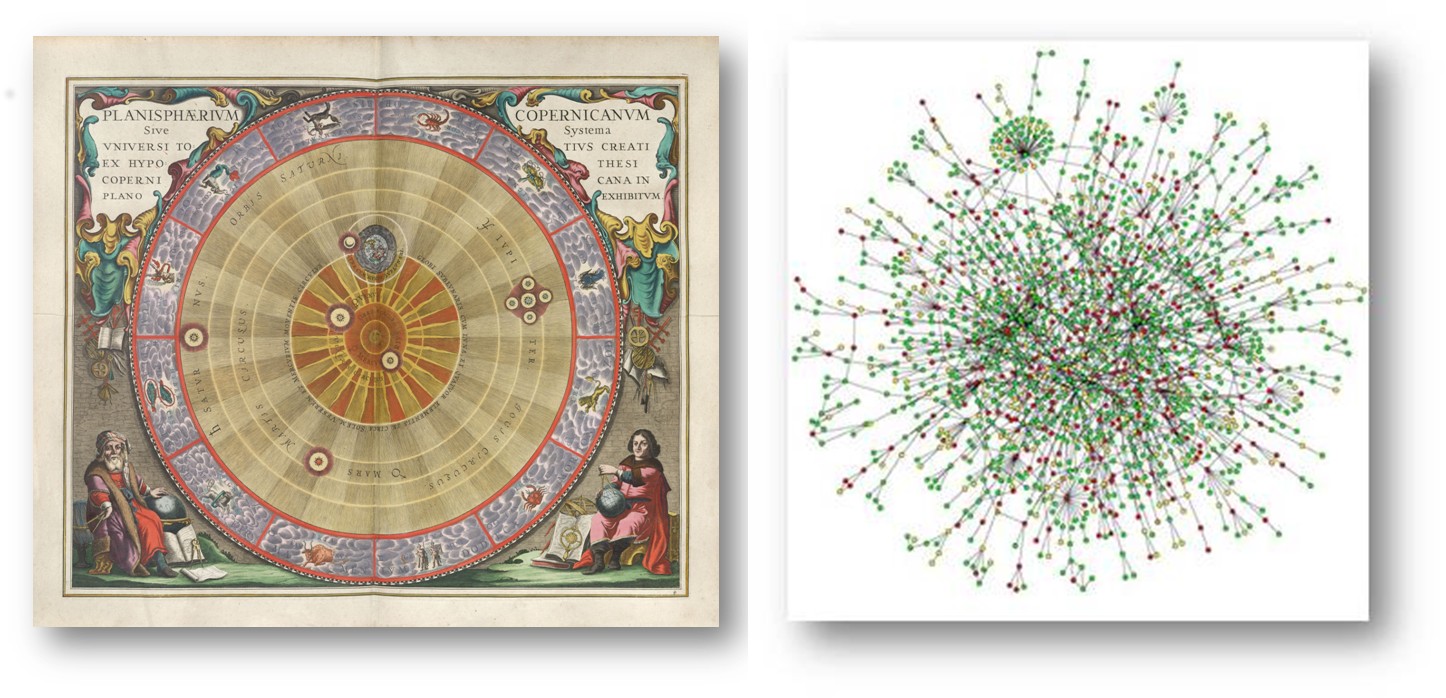

Newtons Bezugsystem war das der Himmelsmechanik (Abbildung 3). Ohne sein Genie kleinreden zu wollen - die Entwicklung der Theorie der Anziehung der Massen (Gravitation) wäre wohl verzögert oder vielleicht sogar unmöglich gewesen, hätten damals die Kenntnisse der Planetenbewegung gefehlt. Diese, durch die Gesetze der Massenanziehung verursachten Bewegungen hatten sich am Himmel frei von Komplikationen wie Reibung, Wind, Thermik und anderen Phänomenen beobachten lassen, Komplikationen, die in der Erdatmosphäre den Vorgang des freien Falls „verschleiern“. Es scheint mir alles andere als eine einfache Abstraktion zu sein, aus den alltäglichen Beobachtungen zu schließen, dass alle Körper senkrecht mit derselben Beschleunigung (und Geschwindigkeit) fallen!

…und in der Biologie

Verglichen mit der Physik – deren Anfänge häufig mit den Entdeckungen von Archimedes im 3. vorchristlichen Jahrhundert gleichgesetzt werden - ist die Biologie eine relativ junge Disziplin, deren Name überhaupt erst anfangs des 19. Jahrhunderts auftaucht.

Abgesehen von der riesig großen Zahl an unterschiedlichen molekularen „Akteuren“, der Komplexität der Wechselwirkungen zwischen diesen und der Multidimensionalität der biologischen Netzwerke (Abbildung 3), besteht in der Biologie das Problem ein geeignetes Bezugssystem zu finden. Es fehlt eine „Himmelsbiologie“ (in Anlehnung an Newtons Himmelsmechanik), die essentielle Eigenschaften ohne entbehrliche Komplikationen abbildet.  Abbildung 3. Die Planetenbahnen im kopernikanischen Weltbild: links (Quelle: Scenograph systematis copernicani, Andreas Cellarius: Harmonia macrocosmica seu atlas universalis et novus, totius universi creati cosmographiam generalem, et novam exhibens. 1661) und Systembiologische Darstellung des Netzwerks der Protein-Protein Wechselwirkungen in Hefe: rechts (Bild: Hawoong Jeong, KAIST, Korea; MIT OpenCourseWare)

Abbildung 3. Die Planetenbahnen im kopernikanischen Weltbild: links (Quelle: Scenograph systematis copernicani, Andreas Cellarius: Harmonia macrocosmica seu atlas universalis et novus, totius universi creati cosmographiam generalem, et novam exhibens. 1661) und Systembiologische Darstellung des Netzwerks der Protein-Protein Wechselwirkungen in Hefe: rechts (Bild: Hawoong Jeong, KAIST, Korea; MIT OpenCourseWare)

Dies bewirkt auch die unterschiedliche Einstellung, die Experimentatoren in Biologie und Physik zu Theorie und Mathematik zeigen. Welche Ergebnisse in der Biologie durch mathematische Theorien erzielt wurden, ohne geeignete Bezugssysteme (weil damals unbekannt) zu haben, soll hier an Hand von zwei Beispielen illustriert werden: i) der Mendelschen Genetik und ii) der embryonalen Entwicklung (Morphogenese).

i) Gregor Mendel erkannte die statistische Natur der Vererbung von Merkmalen und er postulierte, daß die Erbinformation in Paketen gespalten vorliegt („Segregationsregel), die aus einem Pool heraus voneinander unabhängig rekombiniert werden (Unabhängigkeitsregel)[3]. Erst 100 Jahre später zeigte die Molekularbiologie, wie in der Reduktionsteilung der Keimzellen (Meiose) Segregation und Rekombination tatsächlich verlaufen. Mendel hatte zwar noch kein passendes Bezugssystem für seine Theorie, seine Abstraktion der Vorgänge und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen stellten sich aber als richtig heraus.

ii) Alan Turing veröffentlichte 1952 eine faszinierende, bahnbrechende Arbeit zur chemischen Basis der Morphogenese und initiierte damit einen höchst erfolgreichen Forschungszweig, der sich mit der spontanen Ausbildung von Strukturen (pattern formation) in chemischen Reaktions-Diffusionssystemen befasste. Der Anwendung seines Modells auf die biologische Musterbildung – Turings ursprüngliches Ziel – war über die Zeit hin jedoch kein Erfolg beschieden. Die auf Basis der nicht-linearen Dynamik von Produktion und Diffusion von Signalmolekülen berechneten Muster zeigten nur geringe quantitative Übereinstimmung mit den experimentellen Beobachtungen und reagierten überdies enorm empfindlich auf Randbedingungen – schienen also nicht stabil genug zu sein um die Entwicklung eines Organismus zu gewährleisten. Der Grund war im unpassenden Bezugssystem zu finden: wie Untersuchungen am Embryo der Taufliege zeigten, startet die Pattern Formation nicht in einem homogenen Medium, sondern in bereits räumlich separierten Strukturen [4]. Auf die aufgeklärten molekularbiologischen Vorgänge soll hier nicht weiter eingegangen werden.

Die moderne Biologie

unterscheidet sich von der Biologie der Vergangenheit in vielfacher Hinsicht. Ich möchte drei Aspekte herausgreifen, die relevant erscheinen, den eingangs diskutierten Kantschen Satz vom Newton des Grashalms einer Revision zu unterziehen:

i) Eine Fülle neuer experimenteller Techniken eröffnet heute den Zugang zur Analyse der „Chemie lebender Systeme“. Die daraus resultierenden, exponentiell wachsenden Datenmengen sind von enormer Bedeutung für jegliches tiefere Verständnis von „Leben“. Zu deren weltweiter Sammlung und Speicherung in frei-zugänglichen Datenbanken wurde bereits viel erreicht. Zweifellos bedarf es einer Theoretischen Biologie, welche das Rüstzeug bietet alle diese Information in brauchbarer Form abzurufen, ebenso einer Standardisierung der aus vielen unterschiedlichen Quellen stammenden, multidisziplinären Daten und vor allem einer neuen, systematischen Sprache, welche das derzeitige, auf Laborjournalen basierende Kauderwelsch ablöst.

ii) Der Mechanismus der Evolution, der zentrale Punkt der Biologie, konnte auf ein zellfreies molekulares System reduziert werden, welches - solange man im wesentlichen auf den Selektionsprozeß fokussiert ist - ein vollständiges bottom-up Modellieren in chemischen Reaktionssystemen ohne Kompartimentierung und unter völliger Kontrolle der Bedingungen erlaubt. Dieser Ansatz hat eine neue Richtung in der Biotechnologie begründet, welche das Prinzip der Evolution ausnützt, um neue, für definierte Zwecke maßgeschneiderte Moleküle zu designen.

iii) Computer Simulationen in der Systembiologie zielen auf ein Zusammenführen von holistischen und reduktionistischen Ansätzen hin, um – basierend auf den molekularen Lebenswissenschaften - die Eigenschaften von ganzen Zellen bis hin zu vollständigen Organismen zu modellieren. Der Ansatz der rechnergestützten Problemlösung, Analyse und Vorhersage ist zu einem gleichwertigen Partner der Mathematik-basierten Theorie und des Experiments geworden. Die enorme Steigerung der Rechnerleistung, ebenso wie die Entwicklung hocheffizienter Algorithmen machen die Untersuchung großer, stark wechselwirkender Netzwerke möglich, welche der mathematischen Analyse nicht zugänglich sind.

Um schlussendlich die Titelfrage zu beantworten:

Ich bin der Überzeugung, daß es einen Newton des Grashalms geben wird. Darwin war kein derartiger Newton, da er die Kluft zwischen unbelebter und lebender Materie nicht schließen konnte. Die modernen molekularen Lebenswissenschaften sind dazu imstande, indem sie das molekulare Niveau als Bezugssystem zur Erstellung von Modellen wählen, welche den Vorteil bieten auf einem ziemlich sicheren Grund zu stehen.

[1] Galileo Galilei: II Saggiatore (1623) Edition Nazionale, Bd. 6, Florenz 1896, S. 232

[2] Immanuel Kant: "Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, A VIII"(1786)

[3] Mendel, G. 1866. Versuche über Pflanzen-Hybriden. Verhandlungen des Naturforschenden Vereins zu Brünn 4: 3-47 (PDF-Downlaod).

[4] StJohnston, D., Nüsslein-Volhard, C. 1992. The Origin of Pattern and Polarity in the Drosophila Embryo. Cell 68:201-219 Weiterführende Literatur zu einzelnen Aspekten dieses Artikels sind auf Anfrage vom Autor erhältlich.

Weiterführende Links

Artikel zu verwandten Themen im Blog unter:

Peter Schuster

Zum Ursprung des Lebens

- Gibt es Rezepte für die Bewältigung von Komplexität?

- Können wir Natur und Evolution übertreffen? Teil 2: Zum Design neuer Strukturen

- Wie universell ist das Darwinsche Prinzip?

- Gibt es Rezepte für die Bewältigung von Komplexität?

- Eine stille Revolution in der Mathematik

- Computerwissenschafter — Marketender im Tross der modernen Naturwissenschaften

- Wie Computermethoden die Forschung in den Naturwissenschaften verändern

Gottfried Schatz

Christian Noe

Siehe auch: Themenschwerpunkt Evolution

- Printer-friendly version

- Log in to post comments