Fr, 28.03.2025 — Andreas Merian

Ein Fusionskraftwerk verspricht quasi unerschöpfliche und saubere Energie. Daran arbeiten weltweit zahlreiche Forschungseinrichtungen und Start-up-Unternehmen. Eines davon ist Proxima Fusion. Es ist aus dem Max-Planck-Institut für Plasmaphysik gegründet worden und setzt auf das Stellaratorprinzip, das dort maßgeblich entwickelt wurde. Der Fusionsreaktor soll relativ einfach und kostengünstig zu bauen sein, weil er kompakter ist, als es bisherige Konzepte vorsehen. Bis Anfang der 2030er-Jahre will Proxima Fusion eine marktreife Fusionsanlage entwickeln.*

Moonshot. Ein Schuss auf den Mond. Der steht seit der erfolgreichen Landung eines US-amerikanischen Astronauten auf dem Mond für ein herausforderndes und innovatives Vorhaben mit hoch gestecktem Ziel. Und so passt es nur zu gut, dass das Gründerteam des Start-ups Proxima Fusion sein Vorhaben als Moonshot bezeichnet. Denn sein Ziel ist es, ein Fusionskraftwerk zu entwickeln und auf diese Weise saubere und schier unerschöpfliche Energie bereitzustellen. Jorrit Lion, Chef-Wissenschaftler und einer der Gründer von Proxima Fusion, fertigte seine Doktorarbeit am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald an und erforschte, wie aus dem dort verfolgten Reaktorkonzept ein Kraftwerk werden könnte. Und während er dort forschte, lernte er auch die meisten seiner Mitgründer kennen. Gemeinsam entwickelten sie die Idee, durch ein Start-up schneller ans Ziel Fusionskraftwerk zu kommen. „Die Grundlagenforschung zur Kernfusion hat in Deutschland über Jahrzehnte großartige Leistungen erbracht. Für die Entwicklungen hin zum kommerziellen, stromproduzierenden Kraftwerk ist jetzt das Start-up-Unternehmen die richtige Umgebung“, erklärt Lion diesen Schritt. Denn ein Unternehmen kann sich auf die technischen und ökonomischen Aspekte konzentrieren, die entscheidend sind, um einen technisch nutzbaren Fusionsreaktor zu bauen. Und so entschied sich Lion zusammen mit vier anderen Wissenschaftlern und Ingenieuren 2023 Proxima Fusion zu gründen.

Nun arbeitet Lion also nicht mehr am Forschungsinstitut in Greifswald, sondern in einer modernen, offenen Bürolandschaft in München, die Start-up-Spirit versprüht. Die Entscheidung für München fiel aus mehreren Gründen. So beheimatet die Stadt eine große Start-up-Szene und bietet jungen Unternehmen mit Innovationszentren und der Nähe zu staatlichen und privaten Geldgebern die nötige Unterstützung. Außerdem ist es auch in München nicht weit zum Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, in diesem Fall allerdings zum Standort in Garching. Und die beiden großen Universitäten der Stadt sind sowohl mögliche Kooperationspartner als auch Talentschmieden, aus denen qualifizierte Arbeitskräfte rekrutiert werden können. Was den Arbeitsmarkt angeht, ist München schließlich auch für internationale Talente attraktiv, denn für seine Mission möchte Proxima Fusion die klügsten Köpfe gewinnen. Heute beschäftigt das Start-up 55 Mitarbeitende an drei Standorten, neben München hat es Büros in Villigen in der Schweiz und im englischen Oxford.

Um sein Vorhaben umzusetzen, hat das Team bereits 60 Millionen Euro eingeworben. Davon stammt die eine Hälfte aus öffentlichen Mitteln, die andere von privaten Investoren. Mit diesem Startkapital wollen die Gründer zeigen, dass ihr Ansatz, einen Fusionsreaktor zu konstruieren, erfolgreich sein kann. „Wenn wir das schaffen, ist der nächste Schritt, das nötige Kapital für Alpha, unseren Demonstrator, einzusammeln“, sagt Lion. Der Zeitplan von Proxima Fusion ist bewusst ambitioniert: Bereits 2027 soll der Bau von Alpha beginnen, und 2031 will das Team zeigen, dass der Demonstrator mehr Energie produziert, als er verbraucht. Denn auch zahlreiche andere Unternehmen verfolgen das Ziel, einen Fusionsreaktor für den kommerziellen Einsatz zu bauen. Das wohl vielversprechendste Vorhaben mit dem kürzesten Zeithorizont stammt aus den USA: Commonwealth Fusion Systems hat mit etwa zwei Milliarden US-Dollar bereits die nötigen finanziellen Mittel eingeworben und Ende 2021 mit dem Bau ihres Prototyps Sparc begonnen. Schon 2027 soll Sparc Energie produzieren. Ob das Unternehmen bis dahin alle technischen Hürden nehmen kann, wird sich allerdings erst noch zeigen.

Dass Skepsis angebracht ist, zeigt die Geschichte der Fusionsforschung: Seit Ende des Zweiten Weltkriegs wird an einer zivilen Nutzung der Kernfusion zur Stromerzeugung geforscht. Doch trotz aller Anstrengungen konnten Wissenschaftlerinnen und Ingenieure bisher keinen Fusionsreaktor mit einer positiven Energiebilanz realisieren. Fusionsenergie entsteht, wenn leichte Atomkerne verschmelzen. Das passiert jedoch nur, wenn extrem hoher Druck und extrem hohe Temperaturen zusammenwirken, wie es etwa in der Sonne geschieht. Dort fusionieren die Kerne von Wasserstoffatomen bei einem Druck von rund 200 Milliarden Bar und gut 15 Millionen Grad Celsius zu Helium. Unter diesen Bedingungen liegt Materie als Plasma vor, das heißt, Elektronen und positiv geladene Atomkerne sind nicht mehr aneinander gebunden. Auf der Erde technisch nutzbar wäre die Fusion von schwerem und überschwerem Wasserstoff – auch bekannt als Deuterium und Tritium. Doch aus einem solchen Wasserstoffplasma mehr Energie zu gewinnen, als insgesamt in die Erzeugung hineingesteckt wurde, ist bisher noch keinem Forschungsteam gelungen [A. Merian, 2022].

Eine Möglichkeit, die Bedingungen für die Kernfusion technisch herzustellen, besteht darin, das Plasma in einem ringförmigen Magnetfeld einzuschließen. So kann man verhindern, dass das Plasma mit der Reaktorwand in Berührung kommt. Denn dieser Kontakt würde das Plasma abkühlen, und die sich selbst erhaltende Fusionsreaktion würde zusammenbrechen. Reaktoren des Typs Tokamak oder Stellarator setzen daher auf den Magneteinschluss, um die Wechselwirkung zwischen Plasma und Wand zu minimieren und ein möglichst stabiles Plasma zu erzeugen. Ein Tokamak ist ein donutförmiges Gefäß, das verhältnismäßig einfach zu konstruieren ist, in dem die Fusion aber nicht dauerhaft aufrechterhalten werden kann. Gepulst kann ein Tokamak zwar trotzdem in einem Kraftwerk zum Einsatz kommen, doch wird eine solche Anlage unter anderem stark belastet, wenn der Betrieb ständig pausiert und wieder hochgefahren wird. Nach dem Tokamakprinzip funktionieren beispielsweise der große internationale Fusionsreaktor Iter und Sparc, der Prototyp von Commonwealth Fusion Systems.

|

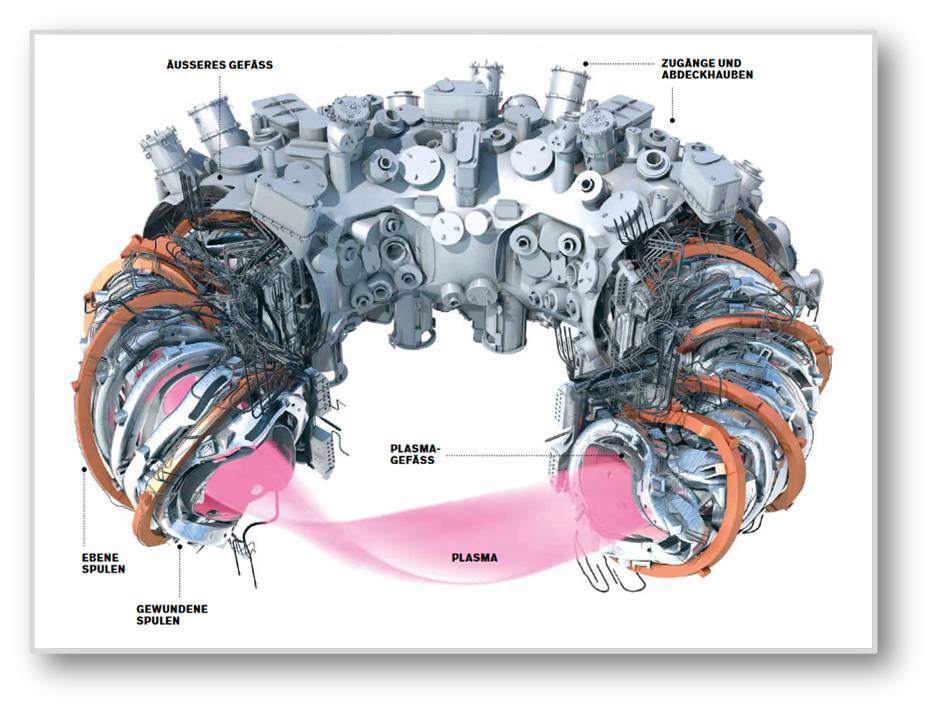

Abbildung 1: Verdrehte Teigschlange: Proxima Fusion entwickelt einen Fusionsreaktor nach dem Vorbild von Wendelstein 7-X. In ihm schließt ein Magnetfeld, das ebene und gewundene Spulen erzeugen, das Plasma ein. Über diverse Zugänge kontrollieren und analysieren Forschende das Plasma in Wendelstein 7-X. Die Geometrie des Stellarators macht zwar dessen Konstruktion schwieriger, hat aber im Betrieb große Vorteile gegenüber konkurrierenden Konzepten. (© Max-Planck-Gesellschaft) |

Im Stellarator ähneln Plasmagefäß und Magnetfeld weniger einem Donut als einer mehrfach in sich verdrehten Teigschlange. Daher ist ein Stellarator schwerer zu konstruieren als ein Tokamak. So fehlten für die Optimierung des Magnetfelds eines Stellarators lange entscheidende physikalische Kenntnisse und auch die nötige Rechenleistung. Doch seit den 1980er-Jahren sind ausreichend genaue Berechnungen möglich, und das Institut für Plasmaphysik entwickelte mit seinen Wendelsteinanlagen das moderne Stellaratorkonzept. Stellaratoren bieten entscheidende Vorteile für den Kraftwerksbetrieb: Die Fusion ist darin leichter zu kontrollieren und kann dauerhaft aufrechterhalten werden. Auch deswegen hat sich Proxima Fusion für das Stellaratorkonzept entschieden. Abbildung.

Ein erstes Fusionskraftwerk in den 2030er-Jahren

Die nötige Temperatur für die Fusion wird in beiden Reaktortypen vor allem durch Mikrowellenstrahlung erreicht. Stimmen die Bedingungen, verschmelzen die Kerne von Deuterium und Tritium, und es entstehen ein Heliumkern und ein Neutron, beide mit beträchtlicher Bewegungsenergie. Für das ungeladene Neutron ist der Magnetkäfig durchlässig, sodass das Teilchen mit voller Wucht in die Gefäßwand eindringt. Die dabei erzeugte Wärme soll wie in einem konventionellen Kraftwerk zur Stromerzeugung genutzt werden. Somit entstehen während der Stromerzeugung durch Fusion keine Treibhausgase und keine anderen schädlichen Nebenprodukte oder Abfälle. Einzig das Wandmaterial des Reaktors muss nach einiger Zeit ausgetauscht und als leicht radioaktives Material für einige Jahrzehnte gelagert werden. Die Gefahr eines GAUs mit Kernschmelze und Explosion wie im Fall eines auf Kernspaltung basierenden Atomkraftwerks besteht bei einem Fusionskraftwerk aber nicht. Da die Ausgangsstoffe zudem quasi unerschöpflich sind, sprechen Befürworter der Fusionsforschung von praktisch unbegrenzter und sauberer Energie.

Doch trotz aller Versprechungen, Pläne und Anstrengungen ist die Fusionsforschung immer noch ziemlich weit weg von einem stromerzeugenden Kraftwerk. Deshalb sprechen manche sarkastisch von der Fusionskonstante: Die Stromerzeugung durch einen Fusionsreaktor liege immer dreißig oder gar fünfzig Jahre in der Zukunft. Doch Lion ist zuversichtlich: „In den 2030er-Jahren wird das erste Fusionskraftwerk stehen. Und in unseren Augen ist das Stellaratorkonzept mit dem geringsten technologischen Risiko verbunden. Die Ergebnisse von Wendelstein 7-X zeigen, dass der Stellarator prinzipiell funktioniert.“ Denn ausschlaggebend für die Gründung von Proxima Fusion waren wichtige wissenschaftliche Fortschritte aus den Jahren 2021 und 2022. Das Team um Lion war sich damit sicher: Ein Stellarator wie Wendelstein 7-X ist kraftwerkstauglich. Entsprechend war die Idee hinter der Gründung des Start-ups, das Konzept von Wendelstein 7-X nur da zu verändern, wo es unbedingt notwendig ist. Mit einer Re-Optimierung der komplexen Geometrie will Proxima Fusion nun in wenigen Jahren zu einem funktionierenden Kraftwerksreaktor kommen.

Proxima Fusion setzt dabei auf einen Reaktor, der kompakter ist als bisherige Konzepte und damit kostengünstiger und schneller gebaut werden kann. Doch kompaktere Reaktoren brauchen deutlich stärkere Magnetfelder als große, damit sie das Plasma einschließen und effizient Energie gewinnen können. Solche starken Felder lassen sich allerdings nur mit neuartigen Hochtemperatur-Supraleitern erzeugen, die bisher noch nicht so weit entwickelt sind, dass sie in den Magnetspulen von Fusionsreaktoren zum Einsatz kommen können. Proxima Fusion arbeitet deshalb am Standort Villigen zusammen mit Fachleuten des dortigen Paul Scherrer Instituts an solchen Hochfeldspulen. Und auch in der großen Werkhalle, die direkt neben den Münchner Büros liegt, wird getüftelt. Denn das Material des Hochtemperatur-Supraleiters ist eine brüchige Keramik, die nicht einfach für die Magnetfeldspulen aufgewickelt werden kann. Deswegen wird die Keramik auf Stahlbänder aufgebracht, die dann übereinander gestapelt und um Kupferwendeln gewickelt werden.

Damit sind allerdings noch nicht alle Herausforderungen auf dem Weg zur Hochfeldspule gemeistert, und so arbeitet das Team von Proxima Fusion hinter verschlossenen Türen weiter an einigen Details. Bis spätestens 2027 will Proxima Fusion die für ihren Stellarator nötigen Spulen entwickeln. „Wenn die Spulen funktionieren und entsprechend starke Magnetfelder erzeugen, dann haben wir es geschafft!“, sagt Jonathan Schilling, Mitgründer von Proxima Fusion und Laborleiter. Denn dann hat das Start-up nach Ansicht des Teams die größte Entwicklungshürde genommen.

Der Demonstrationsreaktor Alpha soll dann mehr Energie erzeugen, als er verbraucht. In dieser Beziehung spricht man in der Fusionsforschung oft von einem Q größer 1. Q ist das Verhältnis zwischen der Leistung, die durch die Fusionsreaktion entsteht, und der Leistung, die direkt in die Fusionsreaktion hineingesteckt wird. Bisher hat weltweit erst ein einziges Fusionsexperiment einen Q-Wert größer 1 erreicht, und zwar 2022 durch laserbasierte Trägheitsfusion in der National Ignition Facility NIF in den USA. Doch obwohl damit medial wirksam die Schallmauer der Kernfusion durchbrochen wurde, bedeutet das nicht, dass so Strom erzeugt werden kann. Denn für die Erzeugung der Laserenergie war insgesamt etwa 150-mal mehr Energie notwendig, als die Laser schließlich in die Reaktorkammer pumpten. Somit setzte die Kernfusion nur etwa ein Prozent der eingesetzten Energie als Wärme frei. Und davon könnten wiederum allenfalls etwa 50 Prozent in Strom umgewandelt werden.

Stellaris zeigt: Ein Kraftwerk ist möglich

Beim Magneteinschlussverfahren ist die Diskrepanz zwischen Energiebilanz der Fusionsreaktion und Nettoenergieausbeute des Reaktors nicht ganz so groß. Die Heizung des Plasmas und die Kühlung der Magnetfeldspulen verschlingen im Vergleich zur Erzeugung der Laserpulse weniger Energie. Proxima Fusion müsste ein Q von etwa 10 erreichen, um Strom zu erzeugen. In einer aktuellen Studie zeigen das Start-up und das Greifswalder Max-Planck-Institut für Plasmaphysik wissenschaftlich und technisch detailliert, dass ein Stellarator mit Hochfeldspulen als Kraftwerksreaktortyp geeignet ist. Der darin beschriebene Reaktor namens Stellaris hat einen Durchmesser von etwa 25 Metern und würde etwa ein Gigawatt Strom erzeugen. Das entspricht grob der Leistung eines modernen Atomkraftwerks.

Ganze Kraftwerke möchte Proxima Fusion allerdings nicht bauen. Diesen Schritt sollen, ebenso wie den Betrieb, Energiekonzerne übernehmen. Proxima Fusion selbst möchte den wärmeerzeugenden Stellarator als Produkt anbieten. Francesco Sciortino, Mitgründer und Geschäftsführer des Start-ups, sagt: „Wir stehen bereits im Austausch mit Energieunternehmen und großen Energieverbrauchern wie beispielsweise Betreibern von Rechenzentren aus Europa und den USA.“ Bis zur kommerziellen Stromerzeugung gilt es aber, neben der Nettoenergieausbeute noch einige weitere Herausforderungen zu meistern. Ein offener Punkt ist die Verfügbarkeit von Tritium. Denn während Deuterium in ausreichender Menge natürlich vorkommt, ist Tritium aktuell nur als Nebenprodukt der Kernspaltung in Atomkraftwerken verfügbar. Nachdem diese Menge aber stark limitiert ist, planen Unternehmen wie Proxima Fusion, Tritium später selbst herzustellen. Einmal gestartet, soll ein Fusionsreaktor sein eigenes Tritium ausbrüten. Als Brüten bezeichnet man den Prozess, in dem ein Teil der energiereichen Neutronen aus der Fusion in den Reaktorwänden auf Lithium treffen und so Helium sowie Tritium erzeugen. Wie genau dieser Prozess abläuft und gesteuert werden kann, ist noch nicht getestet. Momentan stehen nämlich keine Quellen derart hochenergetischer Neutronen zur Verfügung, mit denen Reaktionen im Wandmaterial experimentell untersucht werden können. Proxima Fusion setzt darauf, dass andere Unternehmen wie beispielsweise Kyoto Fusioneering die notwendige Technik entwickeln.

Auch bei weiteren Herausforderungen erwartet das Start-up, dass staatliche Institutionen und die zahlreichen Unternehmen die Bedingungen für die Fusion gemeinsam schaffen. Beispiele dafür sind die Herstellung des Wandmaterials, das im Reaktor extremen Bedingungen ausgesetzt ist, und regulatorische Themen wie Abfallbeseitigung und Reaktorsicherheit. Dazu arbeitet Proxima Fusion mit zwei weiteren deutschen Fusions-Start-ups zusammen und ist auch international gut vernetzt. Ob sich Fusionskraftwerke durchsetzen werden, wenn sie sich als technisch machbar erweisen, darüber entscheidet am Ende die Wirtschaftlichkeit und auch die Kompatibilität der Kraftwerke mit dem dann bestehenden Stromnetz. Doch bei aller Unsicherheit des Moonshots Fusionsstrom ist das Team von Proxima Fusion motiviert. Lion sagt: „Die Aussicht auf unbegrenzte und saubere Energie ist einfach zu gut, um es nicht zu versuchen.“

------------------------------------------------------

Andreas Merian, MaxPlanck-Forschung 4/2022. https://www.mpg.de/19685395/W005_Physik-Astronomie_062-069.pdf

Der Artikel ist unter dem Titel "Im Endspurt zu Fusionskraft" im Wissenschaftsmagazin - MaxPlanck-Forschung 01/2025 https://www.mpg.de/24341285/F002_Fokus_032-037.pdf im März 2025 erschienen und wird - mit Ausnahme des Titels und des fehlenden Gruppenfotos - hier unverändert wiedergegeben . Die MPG-Pressestelle hat freundlicherweise der Verwendung von Magazin-Beiträgen im ScienceBlog zugestimmt. (© Max-Planck-Gesellschaft)

Kernfusion im ScienceBlog

Roland Wengenmayr, 13.05.2021:Die Sonne im Tank - Fusionsforschung.

Felix Warmer, 28.07.2022: Das virtuelle Fusionskraftwerk.

- Printer-friendly version

- Log in to post comments