Schrumpfen statt schlafen - wie die Spitzmaus im Winter Energie spart

Schrumpfen statt schlafen - wie die Spitzmaus im Winter Energie spartDo, 14.09.2023 - — Christina Beck

![]()

In den 1940er-Jahren untersucht der polnische Zoologe August Dehnel in der Wirbeltiersammlung seiner Universität die Schädel von Spitzmäusen. Dabei macht er eine erstaunliche Entdeckung: Die Schädelgröße der Tiere verändert sich im Jahresverlauf! Schädel von Individuen, die im Frühjahr und Sommer gefangen wurden, sind größer als diejenigen von „Wintertieren“. Dehnel vermutet, dass die saisonalen Unterschiede etwas mit der Anpassung an die kalte Jahreszeit zu tun haben. Im Jahr 1949 veröffentlicht er seine Beobachtungen im Fachblatt der Universität, die aber kaum Beachtung finden. Erst vor rund 10 Jahren nehmen Dina Dechmann und ihr Team (Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie) die Arbeit an diesem erstaunlichen Phänomen auf und stoßen auf eine neue Strategie des Energiesparens im Winter. Die Zellbiologin Christina Beck (Leiterin der Kommunikation der Max-Planck-Gesellschaft) berichtet darüber.*

Nach seinem Erscheinen findet Dehnels Beitrag zunächst kaum Beachtung. Seine Entdeckung wird sogar als Scheineffekt abgetan: Dehnel sei einem Irrtum aufgesessen, weil kurz vor dem Winter vermehrt große Individuen sterben, vermuten seine Kollegen. Die Studie gerät weitgehend in Vergessenheit, bis vor rund zehn Jahren die Verhaltensökologin Dina Dechmann auf das Phänomen stößt. Dechmann leitet eine Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Radolfzell am Bodensee. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen erforscht sie, wie sich Tiere an ihre Umwelt anpassen und ihren Energiehaushalt optimieren: Wie stellen Tiere sicher, dass sie immer genügend Nahrung finden, um zu überleben und Nachkommen aufzuziehen? Welche Strategien verfolgen sie, um Energie zu sparen, wenn nicht genügend Futter vorhanden ist? „Besonders spannend für uns sind kleine Tiere, die eine sehr hohe Stoffwechselrate haben und daher ohnehin am energetischen Limit leben“, sagt Dechmann. Für solche Tiere ist es eine ganz besondere Herausforderung, ihren hohen Energiebedarf ständig zu decken.

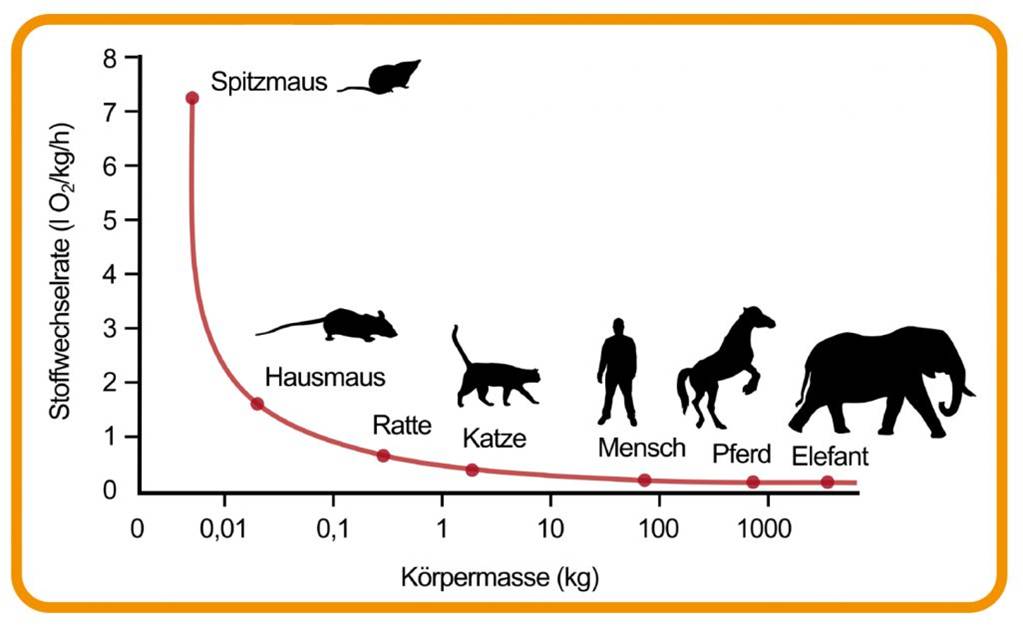

Bei gleichwarmen Tieren korreliert die Körpergröße normalerweise umgekehrt mit dem Energieverbrauch: Je kleiner ein Tier, desto höher ist sein relativer Bedarf an Energie. Die Beziehung zwischen Körpergröße und Energieverbrauch ist dabei nicht linear, sondern exponentiell (Abbildung1). Der Grund für dieses Phänomen ist noch nicht vollständig verstanden. Eine Erklärung betrachtet den Wärmehaushalt des Körpers, der sowohl vom Körpervolumen als auch von der Körperoberfläche beeinflusst wird: Je größer das Volumen, desto mehr Zellen sind vorhanden, die Stoffwechsel betreiben und desto mehr Wärme wird im Körperinnern freigesetzt. Kleine Tiere haben jedoch verhältnismäßig mehr Oberfläche. Um ihre Körpertemperatur aufrecht zu halten, müssen sie daher härter arbeiten, um Körperwärme zu produzieren, verlieren aber auch mehr davon. Das kostet Energie.

| Abbildung 1: Stoffwechselraten bei Säugetieren. Ein Maß für die Stoffwechselrate ist der Sauerstoffverbrauch pro Kilogramm Körpergewicht. Kleine Tiere haben wesentlich höhere Stoffwechselraten als große Tiere und damit einen höheren relativen Energiebedarf. © J. Lazaro für MPG / CC BY-NC-SA 4.0 |

Eine Maus, die keine ist

Ein extremes Beispiel ist die Spitzmaus (Abbildung 2) – ein winziges Säugetier, das trotz seines Namens und der äußerlichen Ähnlichkeit nicht zu den Mäusen gehört, sondern mit dem Maulwurf und dem Igel eng verwandt ist (Ordnung „Eulipotyphla“).

Spitzmäuse leben räuberisch und fressen im Sommer vor allem Würmer und Larven. Im Winter, unter ungleich härteren Lebensbedingungen, stehen vor allem Insekten und Spinnentiere auf dem Speiseplan. Die kleinen Räuber sind andauernd in Bewegung: „Spitzmäuse sind winzige Tierchen, die wie kleine Porsches ständig hochtourig fahren und deshalb fortlaufend viel und qualitativ hochwertige Nahrung brauchen“, sagt Dina Dechmann. „Unter allen Säugetieren haben sie den höchsten, je gemessenen Stoffwechsel. Sie sind kleine Hochleistungsathleten, die ausschließlich über schnelle, aerob arbeitende Muskelfasern verfügen – und deshalb nie Muskelkater bekommen, obwohl sie sich ständig unter hohem Energieaufwand bewegen.“ So ein Leben auf der Überholspur hat jedoch seinen Preis: Finden die Tiere kein Futter, verhungern sie binnen fünf Stunden. Für die winzigen Säuger ist Energiesparen im Winter daher eine Frage des Überlebens.

| Abbildung 2: Die Spitzmaus. © Christian Ziegler |

Um die kalte Jahreszeit zu überstehen, haben Tiere ganz unterschiedliche Strategien entwickelt: Zugvögel verlassen Jahr für Jahr ihre Brutgebiete und fliegen in wärmere Winterquartiere. Fledermäuse, Igel oder Murmeltiere halten Winterschlaf, wobei sie ihre Körpertemperatur drastisch senken. Bei Werten nahe dem Gefrierpunkt sinken die Stoffwechselrate und damit der Energieverbrauch bei manchen Arten bis auf ein Hundertstel der Ausgangswerte. Bei der Winterruhe wird die Körpertemperatur dagegen nur wenig abgesenkt. Tiere, die so überwintern – etwa Braunbären und Eichhörnchen – fallen in einen schlafähnlichen Zustand und sparen dadurch Energie. Zwischendurch wachen sie immer wieder auf, um zu fressen. Eichhörnchen legen dafür im Herbst Futterlager an. Die Spitzmaus verfolgt keine dieser Strategien. Sie wandert nicht aus und behält im Winter ihr Aktivitätslevel bei. Trotzdem sind die kleinen Räuber ausgesprochen erfolgreich, und zwar ausgerechnet in kalten Regionen: Je nördlicher der Breitengrad, desto dominanter ist ihr Einfluss auf die lokale Fauna. Wie machen sie das? War August Dehnel auf der richtigen Spur?

Schrumpfen statt schlafen

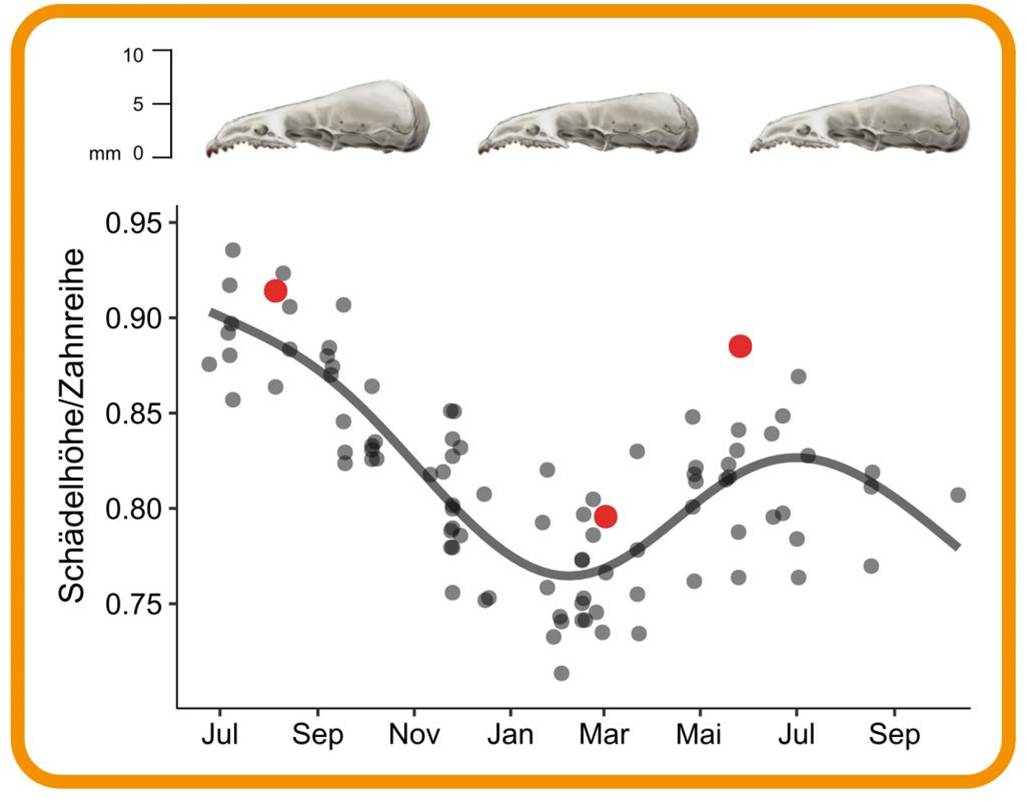

Um das herauszufinden, startete Javier Lazaro, Doktorand in Dechmanns Forschungsgruppe, ein aufwändiges Freilandexperiment. Im Sommer fing er in der Umgebung des Instituts mehr als 100 Waldspitzmäuse (Sorex araneus). Die quirligen, im Sommer rund acht Gramm schweren Tiere sind die häufigsten Spitzmäuse in Mitteleuropa und kommen in großen Teilen Europas und im nördlichen Asien vor. Alle gefangenen Tiere wurden geröntgt, um ihre Schädel zu vermessen. Anschließend entließ Lazaro sie wieder in die Freiheit, nachdem er sie zur Wiedererkennung mit reiskorngroßen elektronischen Transpondern ausgestattet hatte. Solche Chips werden in einer größeren Variante auch für Haustiere verwendet. In regelmäßigen Wiederfangaktionen gelang es dem Wissenschaftler, rund ein Drittel der Tiere erneut zu fangen und zu röntgen, um die Veränderungen über die Zeit zu dokumentieren (Abbildung 3). Und tatsächlich: Die Schädel aller untersuchten Spitzmäuse waren im Winter geschrumpft und im darauffolgenden Frühjahr wieder gewachsen! „Die Schädelhöhe nahm im Winter um 15 Prozent ab, manchmal sogar bis zu 20 Prozent“, sagt Javier Lazaro. Und nicht nur die Größe des Schädels verändert sich. Auch lebenswichtige Organe wie Gehirn, Leber, Darm und Milz schrumpfen, sogar Teile des Skeletts werden abgebaut. Die Tiere verlieren dadurch im Winter bis zu einem Fünftel ihres Körpergewichts und verändern ihr Aussehen so stark, dass man sie früher fälschlicherweise sogar für unterschiedliche Arten hielt. Im Frühjahr beginnen die Spitzmäuse dann wieder zu wachsen. Ihre ursprüngliche Gestalt erreichen sie jedoch nicht mehr: „Die Schädelhöhe etwa nimmt lediglich um neun Prozent wieder zu. Dass die Tiere dadurch mit der Zeit nicht immer kleiner werden, liegt daran, dass sie nur 13 Monate lang leben und somit nur einen einzigen Schrumpfungszyklus durchlaufen“, so der Wissenschaftler. „Mit unserer Wiederfangstudie konnten wir erstmals zeigen, dass die saisonalen Veränderungen in jedem einzelnen Tier stattfinden.“ August Dehnel hatte also recht, und mittlerweile sind die von ihm erstmals beschriebenen saisonalen Größenänderungen als Dehnel-Effekt bekannt.

| Abbildung 3: Veränderung der Schädelhöhen. Auf der y-Achse wird das Verhältnis „Schädelhöhe zu Zahnreihe“ dargestellt. Da die Länge der Zahnreihe eines Individuums gleich bleibt, werden somit die Schwankungen in der Körpergröße der vermessenen Spitzmäuse herausgerechnet. Die Linie zeigt die Mittelwerte. Die Kreise zeigen die Messwerte der mehrfach gefangenen Individuen. Rot markiert sind drei Messungen, die an demselben Individuum im Sommer, Winter und Frühjahr vorgenommen wurden. Diese Werte entsprechen den Schädelzeichnungen (oben), die auf Grundlage von Röntgenbildern entstanden. © J. Lazaro für MPG / CC BY-NC-SA 4.0 |

Auch Maulwürfe und Wiesel werden kleiner

Wie aber entsteht ein solches Phänomen im Laufe der Evolution und warum? Um das herauszufinden, suchten die Forschenden auch in anderen Arten – und wurden fündig: Die verwandten Maulwürfe und die im evolutionären Stammbaum weit entfernten Wiesel zeigen dieselben jahreszeitlichen Veränderungen. All diesen Tieren gemeinsam ist, dass sie von hochwertiger Nahrung abhängig sind und keinen Winterschlaf halten. Die Forschenden sehen darin ein starkes Indiz dafür, dass es sich dabei um Konvergenz handelt: Eine konvergente Anpassung tritt bei nicht näher miteinander verwandten Tiergruppen auf, die unter ähnlichen Umweltbedingungen leben und daher denselben Selektionsfaktoren ausgesetzt sind. Die äußeren Bedingungen sind jedoch nicht konstant und können sich im Jahresverlauf ändern – und damit die Richtung, in welche die natürliche Selektion wirkt. Bei der Spitzmaus sind im Winter kleine Tiere im Vorteil, die mit wenig Energie auskommen: „Anhand von Stoffwechselmessungen haben wir gezeigt, dass Spitzmäuse pro Gramm Körpergewicht bei +20 °Celsius genauso viel Energie verbrauchen wie bei -1 °Celsius“, sagt Dina Dechmann. „Eine Spitzmaus, die im Winter um 20 Prozent kleiner ist, spart also auch 20 Prozent Energie.“ Im Frühjahr kehren sich die Verhältnisse um: „Spitzmäuse sind sehr territorial, und dabei sind große Tiere ihren Konkurrenten überlegen. Große Weibchen bringen zudem größere Junge zur Welt, die eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit haben als kleine.“ Als Reaktion auf die unterschiedlichen Anforderungen der Umwelt hat sich bei Spitzmäusen die Fähigkeit herausgebildet, die Körpergröße im Jahresverlauf zu verändern. „Die Schrumpfung ist dabei keine Folge von Hunger, sondern ein genetisches Programm, das bereits im August startet, wenn noch ideale Futterbedingungen herrschen“, sagt die Forscherin. „Dieses Programm kann durch die Umwelt jedoch modifiziert werden.“

Um herauszufinden, welche Umweltfaktoren dafür entscheidend sind, verglichen die Forschenden zwei Maulwurfarten aus unterschiedlichen Klimazonen. Anhand von Schädelmessungen in Museumssammlungen wiesen sie nach, dass der Europäische Maulwurf im Winter schrumpft. Der Iberische Maulwurf, der in Spanien und Portugal vorkommt, bleibt dagegen das ganze Jahr über gleich groß – und das, obwohl auch er zeitweise mit Nahrungsknappheit zu kämpfen hat. Der Futtermangel trifft ihn jedoch während der heißen Jahreszeit. „Wenn es lediglich eine Frage der Nahrung wäre, dann müsste der Europäische Maulwurf im Winter schrumpfen, der Iberische Maulwurf dagegen im Sommer, wenn große Hitze und Trockenheit das Futter knapp machen“, sagt Dechmann. Das Forschungsteam geht daher davon aus, dass nicht allein der Nahrungsmangel, sondern auch das kältere Klima ausschlaggebend ist.

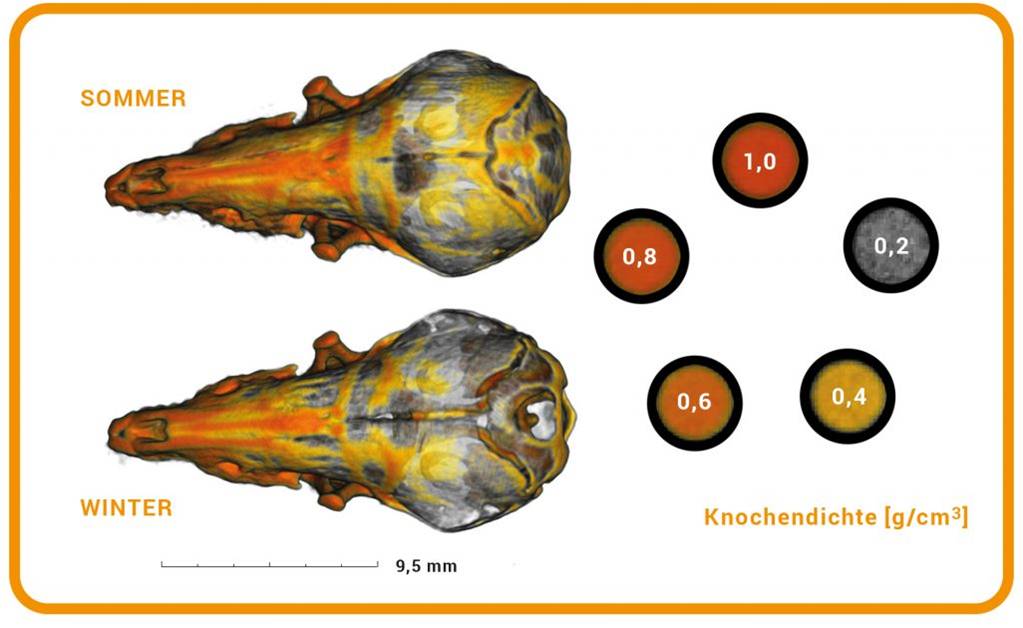

Gehirnverlust mit Folgen

Über die Anpassung von Tieren an kalte Klimazonen hat sich im 19. Jahrhundert bereits der deutsche Anatom Carl Bergmann Gedanken gemacht. Von ihm stammt die sogenannte Bergmannsche Regel. Sie sagt voraus, dass Vögel und Säugetiere, die in kalten Regionen leben, normalerweise größer sind als ihre Verwandten in warmen Gegenden. Grund dafür ist ihr Oberflächen-Volumen-Verhältnis: Da mit zunehmender Größe das Volumen eines Körpers stärker ansteigt als seine Oberfläche, haben große Tiere in kalten Regionen einen Vorteil, weil sie relativ gesehen weniger Wärme abgeben als kleine. Spitzmäuse folgen dieser Regel nicht – im Gegenteil: Bei ihnen sind Individuen derselben Art im Norden sogar noch kleiner als im Süden. Doch trotz ihres energetisch ungünstigen Oberflächen-Volumen-Verhältnisses sind die kleinen Räuber gerade in kalten Regionen häufig. Ihre Strategie, durch saisonale Schrumpfung Energie zu sparen, scheint also aufzugehen. Dafür spricht auch, dass Dehnels Phänomen bei Waldspitzmäusen im Nordosten Polens stärker ausgeprägt ist als bei ihren Verwandten am klimatisch milderen Bodensee. Eine vergleichbare regionale Variabilität haben die Max-Planck-Forschenden auch bei Wieseln gefunden. Bei ihren weiteren Untersuchungen konzentrierten sich Dina Dechmann und ihr Team auf das Gehirn – dasjenige Organ, das bei der Spitzmaus im Vergleich zu anderen Organen besonders stark schrumpft. Bereits August Dehnel hatte anhand seiner Schädelmessungen errechnet, dass das Volumen des Spitzmausgehirns im Winter um 20 Prozent kleiner ist als im Sommer. Mehr als sieben Jahrzehnte später setzten die Max-Planck-Forschenden auf moderne medizinische Diagnoseverfahren, um individuelle Veränderungen des Gehirns sichtbar zu machen. In einem Gemeinschaftsprojekt mit dem Universitätsklinikum Freiburg vermaßen sie einzelne Spitzmäuse wiederholt im Magnetresonanztomografen (Abbildung 4). Es war bereits bekannt, dass nicht alle Gehirnbereiche in gleichem Maße schrumpfen. Die Veränderungen betreffen vielmehr ganz bestimmte Regionen – den Neocortex und den Hippocampus. Der Neocortex ist ein Teil der Großhirnrinde und unter anderem für die Verarbeitung von Sinneseindrücken zuständig, der Hippocampus ist wichtig für die räumliche Orientierung. „Wir haben herausgefunden, dass der Neocortex um ganze 25 Prozent schrumpft, der Hippocampus um 20 Prozent“, sagt Dina Dechmann. Welche Folgen hat es, wenn das Gehirn in solch wichtigen Bereichen derart stark abgebaut wird? Um das zu testen, starteten die Forschenden eine Reihe von Verhaltensexperimenten, deren Resultate sie dann mit den MRT-Messungen im gleichen Tier vergleichen konnten. „Dieses Projekt war eine echte Herausforderung, denn Spitzmäuse sind sehr stressempfindlich und anspruchsvoll in der Haltung“, sagt Dechmann. „Bisher ist es auch nicht gelungen, sie in Gefangenschaft zu züchten.“ Die Forschenden mussten daher mit Wildfängen arbeiten. Im Experiment ließen sie Spitzmäuse, die sie zu verschiedenen Jahreszeiten im Freiland gefangen hatten, in einer Versuchsarena nach Mehlwürmern suchen. Anhand von bestimmten visuellen Hinweisen sollten sich die Tiere merken, wo die Leckerbissen versteckt waren. Dabei zeigte sich, dass sich die saisonalen Veränderungen der Gehirngröße tatsächlich auf die kognitiven Fähigkeiten der Tiere auswirkt: „Im Sommer lernten die Spitzmäuse schneller, wo sich die Futterquelle befand und brauchten in aufeinanderfolgenden Versuchen weniger Zeit, um sie zu finden“, sagt Dina Dechmann. „Im Winter schnitten sie dagegen deutlich schlechter ab.“

| Abbildung 4: Veränderung der Knochendichte. Computertomographische Aufnahme des Schädels eines Individuums im Sommer und Winter. Die Farben zeigen die unterschiedlichen Knochendichten. Im Wintertier sind die Plattennähte des Schädels und die Platte am Hinterhaupt demineralisiert. © C. Dullin / CC BY-NC-SA 4.0 |

Die Forschenden schließen daraus, dass das Ortsgedächtnis der Tiere tatsächlich unter der Schrumpfung leidet: „Wir glauben, dass die Spitzmäuse sich das leisten können, weil ihre Umwelt im Winter weniger komplex wird“, sagt Dina Dechmann. „Im Sommer verändert sich die Vegetation schnell, die Spitzmäuse bewegen sich großräumig und müssen sich daher viel merken. Im Winter sind die Tiere dagegen viel kleinräumiger unterwegs und suchen teils versteckt unter der Schneedecke nach Futter.“ In der kalten Jahreszeit überwiegen daher die Vorteile, die ein kleines Gehirn aufgrund seines geringeren Energieverbrauchs bietet. Biologen sprechen von einem Trade-off (dt. Ausgleich, Kompromiss) zwischen Energieoptimierung und kognitiver Leistung: Bei Eigenschaften, die sich wechselseitig beeinflussen und die miteinander in Konflikt stehen, bildet sich im Lauf der Evolution ein Kompromiss heraus, der das Überleben und den Fortpflanzungserfolg eines Tieres oder einer Pflanze bestmöglich sichert. Vor allem bei Säugetieren ist das Denkorgan ein wahrer Energiefresser: Beim Menschen hat es einen Anteil von zwei Prozent am Körpergewicht, verbraucht aber ganze 20 Prozent der Gesamtenergie. „Der Kompromiss, durch eine Verkleinerung des Gehirns Energie zu sparen, obwohl das zu messbaren Einschränkungen der kognitiven Leistung führt, zeigt, wie extrem anpassungsfähig Säugetiere sein können“, sagt Dechmann.

Neue Ansätze für die Medizin

Aktuell untersuchen die Max-Planck-Forschenden, was bei den saisonalen Veränderungen der Spitzmaus auf physiologischer Ebene passiert: Wie schaffen es die Tiere, Knochen und Organe zu schrumpfen und dann wieder wachsen zu lassen? Und wodurch wird der Vorgang ausgelöst? Neue Experimente zu Stoffwechsel und Genexpression sollen Licht ins Dunkel bringen. Diese Abläufe im Detail zu verstehen, ist nicht nur für Biologinnen und Biologen interessant – auch die Medizin könnte davon profitieren: „So große, vor allem umkehrbare Veränderungen im Skelett könnten für die Knochenrekonstruktion oder Osteoporose-Forschung wichtig sein“, sagt. Dina Dechmann. Bei dieser Erkrankung verliert das Skelett an Substanz und wird brüchig. Weitere Erkenntnisse über diesen Abbauprozess, der in der Spitzmaus umkehrbar ist, könnten daher nützlich sein, um neue Therapieansätze zu entwickeln. Dasselbe gilt für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer, die mit einem Substanzverlust im Gehirn einhergehen. Dina Dechmann und ihr Team arbeiten daher mit Forschenden der Universitäten Stony Brook und Aalborg zusammen. „Spitzmäuse könnten schon in naher Zukunft wichtige Modellorganismen für unterschiedliche medizinische Forschungszweige werden“, glaubt die Max-Planck-Forscherin. Die winzigen Räuber sind daher nicht zuletzt ein Beispiel dafür, wie Grundlagenforschung zu neuen Erkenntnissen in der Medizin führen kann.

* Der Artikel von Christina Beck unter Mitwirkung von Dr. Elke Maier (Redaktion Max-Planck-Forschung) ist erstmals unter dem Titel: "Energie sparen leicht gemacht - Warum Spitzmäuse im Winter schrumpfen" in BIOMAX 38, Herbst2023 erschienen https://www.max-wissen.de/max-hefte/biomax-38-energie-sparen-spitzmaus/ und wurde (mit Ausnahme des Titels) unverändert in den Blog übernommen. Der Text steht unter einer CC BY-NC-SA 4.0 Lizenz.

Veröffentlichung von Dina Dechmann und Team:

Jan R. E. Taylor, Marion Muturi, Javier Lázaro, Karol Zub, Dina K. N. Dechmann: Fifty years of data show the effects of climate on overall skull size and the extent of seasonal reversible skull size changes (Dehnel's phenomenon) in the common shrew. Ecology and Evolution. https://doi.org/10.1002/ece3.9447

Vortrag von Dina Dechmann:

Wie passen sich Tiere veränderter Nahrung an? Video 12:00 min https://www.br.de/mediathek/podcast/campus-talks/pd-dr-dina-dechmann-wie-passen-sich-tiere-veraenderter-nahrung-an/1865539